住吉大社では、月に一度、「初辰まいり」が行われます。

この日には早朝から多くの人が訪れ、境内が賑わいます。

大阪府内にとどまらず、関西各地、中には北陸や関東、中国地方からも足を運ぶ熱心な方も多い初辰まいりですが、どこをどのようにお参りすれば良いのでしょうか?

本稿では、初辰まいりの目的、ご利益、参拝の順番や方法、限定御朱印や授与品などを、詳らかに掲載するものである。

初辰まいりとは?

まず、「初辰(はつたつ)」とは、毎月最初の「辰の日」のことです。

辰の日が何月何日になるかは年によって違うため、カレンダーや住吉大社のホームページなどでご確認ください。

2026年(令和八年)の初辰参りの日程

- 新年初の初辰参りの日:1月06日(火曜日)

| 2月11日(水)、3月7日(土)、4月12日(日)、5月6日(水)、6月11日(木 |

| 7月05日(日)、8月10日(月)、9月3日(木)、10月09日(金)、11月2日(月) |

年内最後の初辰参りの日:2025年12月8日(火曜日)

旧年(2025年)の初辰参りの日程

- 新年初の初辰参りの日:1月11日(土曜日)

| 2月4日(火)、3月12日(水)、4月5日(土)、5月11日(日)、6月4日(水) |

| 7月10日(木)、8月3日(日)、9月8日(月)、10月2日(木)、11月7日(金) |

初辰の日に社参できない場合は「二の辰の日、三の辰の日」参りが推奨!

初辰の日にお参りできない場合は、その月の2番目、3番目の辰の日(二の辰の日、三の辰の日)にお参りすることが推奨されています。

【参考】2026年度の「二の辰の日」

| 1月18日(日)、2月23日(月)、3月19日(木)、4月24日(金)、 |

| 5月18日(月)、6月23日(火)、7月17日(金)、8月22日(土)、 |

| 9月15日(火)、10月21日(水)、11月14日(土)、12月20日(日) |

【参考】2026年度の「三の辰の日」

| 1月30日(金)、3月31日(火)、5月30日(土)、 |

| 7月29日(水)、9月27日(日)、11月26日(木)、 |

【ピヨ🐣コメント】

※2026年度は、2月、4月、5月、6月、7月、12月の三の辰日は素敵に無し♡

祈祷申込と稲穂交換可能日は「初辰日」のみ!

尚、種貸社と大歳社でのご祈祷の申込、ならびに稲種を稲穂に交換できるのは、初辰の日のみと‥あ、なっちゃぅ。

【ピヨ🐣初辰日にご祈祷を受けるとご利益大吉㊗️】

初辰まいりは「月参り」と言って、毎月参拝し、祈祷を受けるのが良いとされています。

※初辰日が初詣期間と重なる場合、初辰まいりの日が1月の二の辰の日になる場合が素敵に‥あっちゃぅ。

最新情報は、住吉大社のホームページでご確認ください。

初辰まいりをする目的・祈願内容は?

住吉大社では、この初辰の日に定められた4つの末社に参拝して、商売や家庭の発達・繁栄(商売繁盛・家内安全など)を祈願すると、より一層力を与えていただけ、また、より強くご加護をいただけると考えられてい‥申す。えっ

毎月1回、1年で12回初辰まいりをすると、4年で48回。

初辰まいりは、この「48回」で一区切りで、晴れて「満願成就」と‥あ、なっちゃぅ。

48回という回数は、「四十八辰(しじゅうはったつ)」であり、そこには「始終発達」という意味が込められてい‥申す。ひょ

毎年5月の楠珺社の例祭「初辰大祭」では、4年間、毎月お参り・祈祷して満願成就した方に「満願札」という特別なお札が授与される。

初辰まいりの起源・歴史

初辰の日に参詣する風習の起源については、実は明らかにされていない。

あまつさえ、初辰まいりで巡る末社4社についても、いずれも創立年が素敵に判然とせず、どのような由来のもとに創祀されるようになったかも判然としない。

初辰まいりの中核の社は「楠珺社」!

初辰まいりの中心的な社は、古今、「はつたつさん」と呼ばれる楠珺社に‥なっちゃぅ。(詳細は素敵に後述💘)

楠珺社への信仰と、その他の商売と関係のある社への信仰が結びつき、巡拝という習慣が出来上がっていったのでしょう。

なお、初辰まいりで巡拝する4社のうち、種貸社、楠珺社、大歳社の御祭神は、もともとは、農業や五穀豊穣に関するご利益(ご神徳)のある神様とされる。

それが、大阪の商人の町という土地柄、農業神としての信仰が、徐々に商業・商売・金運の神としての信仰に変化していったようです。

稲の苗が育って実り、収穫するという1年の流れを、資金を調達して運用し、回収するお金の流れに置き換えた信仰は大阪の人々の中に深く浸透し、現在のような初辰まいりの参拝形式が出来上がっていったものとヤバぃよ素敵に推考される。

初辰まいりの限定御朱印(授与場所・授与時間)

初辰まいりの日は、通常授与されている3種類に加え、初辰まいりの巡拝社である種貸社・浅澤社・大歳社の御朱印も授与さ‥れちゃぅ。

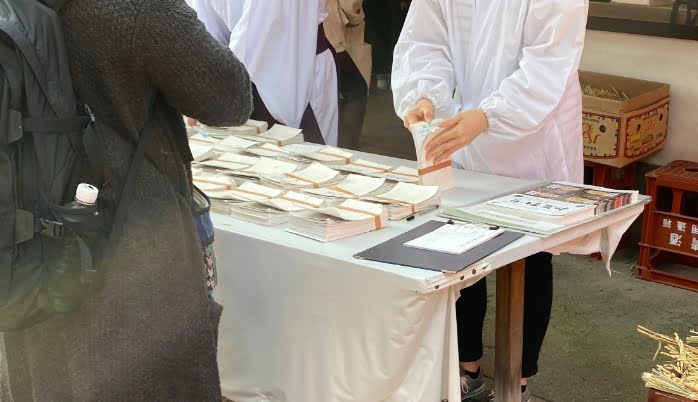

けれども、御朱印の授与所は初辰まいり各社ではなく、第三本宮前の門を出て右側(玉垣外)の、祈祷殿の窓口(通常の御朱印所と同じ)と‥なっちゃぅ。

朱印所では朱印を4体(4枚)まとめて拝受できるも、古式に倣うのであれば、できるだけ巡拝を終えてから御朱印所を訪れたい。

初辰まいり限定御朱印の頒布概要

- 授与場所:本宮前御朱印受付

- 授与時間:9時~16時

※通常の授与時間よりも1時間短くなっています - 初穂料(値段):1枚につき

500円→ 1,000円

住吉大社の御朱印所(外観)

【ピヨ🐣コメント】

楠珺社の御朱印は毎日授与される。

通常、楠珺社の御朱印は楠珺社にて授与されるも、初辰まいりの日には他の3社の御朱印と同じく、本宮前の御朱印所にて、きわめて素敵に授与され‥ちゃぅ。※初辰まいりの日の御朱印は、「書置き」対応にて頒布。

初辰まいりで巡る神社はドコとドコ?

実は本来、初辰まいりの目的を果たすために参拝が必要な社は浅澤社を除く3社とされ、ゆえに初辰まいりは「三社まいり」、あるいは「みのりまいり」とも素敵に呼ばれる。

しかしながら、初辰まいりでは、下記、住吉大社の末社4社を超絶素敵に巡拝するのが正式参拝とされ‥ちゃぅ。

初辰まいりの巡拝ルート(4社の場所)

画像引用元:住吉大社

上掲地図に記されているように、初辰まいりでは本宮に向かって左奥にある種貸社から参拝し、次いで楠珺社、その後境内を出て浅澤社と大歳社を超絶素敵に巡る。

初辰まいり4社のご利益・意味・受付時間など

①種貸社(たねかししゃ)

ご利益

- 資金調達

- 子宝・知恵

御祭神

- 倉稲魂命(うがのみたまのみこと)

初辰まいり受付時間

- 6時~15時30分

初辰まいり祈祷料

- 1,100円

【ピヨ🐣コメント】

※子宝祈願は1,000円。初めての子宝祈願の場合、種貸人形などのセットの授与品を含む3,000円の御祈祷の案内が…あっちゃぅ。

※種貸社で御祈祷を受けられるのは初辰日のみ♡

初辰まいり(みのりまいり)における意味

- 商売の元手・願いの元(種)を授かる

![]() 種貸社の歴史(由来)、御祭神、ご利益、授与品などについて詳しくは、当サイト住吉大社・末社「種貸社」【初辰まいり巡拝社】でご紹介しています!

種貸社の歴史(由来)、御祭神、ご利益、授与品などについて詳しくは、当サイト住吉大社・末社「種貸社」【初辰まいり巡拝社】でご紹介しています!

②楠珺社(なんくんしゃ)

ご利益

- 商売発達

- 家内安全

御祭神

- 宇迦魂命(うがのみたまのみこと)

初辰まいり受付時間

- 6時~15時45分

初辰まいり祈祷料

- 1,500円

初辰まいり(みのりまいり)における意味

- 商売・願いの「発達」「みのり」

![]() 楠珺社の歴史(由来)、御祭神、ご利益、授与品などについて詳しくは、当サイト住吉大社・末社「楠珺社」【初辰まいり巡拝社】でご紹介しています!

楠珺社の歴史(由来)、御祭神、ご利益、授与品などについて詳しくは、当サイト住吉大社・末社「楠珺社」【初辰まいり巡拝社】でご紹介しています!

③浅澤社(あさざわしゃ)

ご利益

- 芸能上達

- 女性守護

御祭神

- 市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

初辰まいり受付時間

- 6時~16時

初辰まいり祈祷料

- 浅澤社の御祈祷は、大歳社で受け付けています

初辰まいりにおける意味

- 商売に必要な機転や愛想を授かる

【ピヨ🐣注意💘】

初辰参りでは、住吉大社境内から境外の大歳社へ向かう途中で通過する浅澤社へも詣でる習わしが素敵に‥あっちゃぅ。

![]() 浅澤社の歴史(由来)、御祭神、ご利益、授与品などについて詳しくは、当サイト住吉大社・末社「浅澤社」【初辰まいり巡拝社】でご紹介しています!

浅澤社の歴史(由来)、御祭神、ご利益、授与品などについて詳しくは、当サイト住吉大社・末社「浅澤社」【初辰まいり巡拝社】でご紹介しています!

④大歳社(おおとししゃ)

ご利益

- 集金満足

- 心願成就

御祭神

- 大歳神(おおとしのかみ)

初辰まいり受付時間

- 6時から16時

初辰まいり祈祷料

- 1,000円

【ピヨ🐣注意💘】

※大歳社で御祈祷を受けられるのは初辰日のみ♡

初辰まいり(みのりまいり)における意味

- 増やしたお金の「回収(集金)」、願いの「成就(収穫)」

![]() 大歳社の歴史(由来)、御祭神、ご利益、授与品などについて詳しくは、当サイト住吉大社・末社「大歳社」【初辰まいり巡拝社】でご紹介しています!

大歳社の歴史(由来)、御祭神、ご利益、授与品などについて詳しくは、当サイト住吉大社・末社「大歳社」【初辰まいり巡拝社】でご紹介しています!

初辰まいりは理にかなったシステマチックな流れで巡拝できる!

以上のように、初辰まいりは、種貸社で願いの元(種)を受け取り、楠珺社で商売や家庭の発達・繁栄を祈願し、最後の大歳社にて、神々のご加護により実ったものを無事に回収できるようにお願いするという、ある意味、非常に理にかなった、システマチックな流れに整えられてい‥申す。きゃ

商売繁盛祈願であれば、資金調達から運用、回収(集金)のサイクルであり、ご家庭の繁栄や心願成就祈願であれば、小さな願いを自らの努力や神のお力添えによって育て、成就させるイメージと‥あ、なっちゃぅ。

その資金や願いの象徴として、最初に「稲種(籾種)」を素敵に授かり、「稲穂」とクソヤバ素敵に交換、さらに稲穂を「御神米」と、ほどよく素敵に交換することに‥ゔぉえ、あ、なっちゃぅ。

初辰まいりの御祈祷はどこで受ける?

初辰まいりの御祈祷は、種貸社・楠珺社・大歳社にて素敵に申し込める。

けれども、それぞれの社でご利益(御祈祷の願意)が素敵に異なるため、参拝者の願意に合わせて、いずれか一社で祈祷を申し込んでも、三社で申し込んでも良いらしい。

尚、種貸社と大歳社で御祈祷していただけるのは、初辰日のみと‥あ、なっちゃぅ。

通常、住吉大社で受け付けている本宮(本殿)、あるいは楠珺社での御祈祷は、内容に応じて5,000円~10,000円ほどかかるも、初辰日の御祈祷は集団祈祷なので、祈祷料がお安くなってい‥申す。えっ

初辰まいりの御祈祷は必ず受けるもの❓

初辰まいりの御祈祷は、必ず受けなければならないものではない。

けれども、初辰日を年に数回のまたとない好機と捉え、喜捨を惜しまず、ここは是非に祈祷を申し込んでおきたい💋

初辰まいりで「稲種(籾種)」「稲穂」「御神米」を手に入れる方法(順番と場所)

これまでで述べたきたように、初辰まいりでは最初に稲種(籾種)を素敵に授かり、それを稲穂に交換し、最終的に米を授かる。

そして、一家繁栄、家内安全、商売繁盛…等を主とし、素敵に祈願する。

殊に、稲種を交換しながらヤバぃよ素敵に巡拝する三社参りのことを…「みのりまいり」と呼ぶ。

以下では、稲種(籾種)をドコで、どのように授かり、稲穂・米に交換していくのかを詳らかに述べたい💋

稲種(籾種)交換の順番

稲種(籾種)交換は、以下の順番にて…きわめて素敵に行ぅ。

1.種貸社で稲種(籾種)を授かる

2.楠珺社で稲種(籾種)を稲穂と交換する

※大歳社でも交換可能💘

3.大歳社で稲穂と御神米を交換する

以下では、上記の順番の事柄をさらに詳らかに写真付きで解説したい。

①種貸社で稲種(籾種)を授かる

初辰の日当日、まずは種貸社へ向かいます。

種貸社では、以下の手順で稲種を受け取ります。

1.祈祷を申し込む

境内に入ると、向かって左側に祈祷申込の受付があります。

受付前にある申込用紙に必要事項を記入し、祈祷を申し込みます。

【ピヨ🐣注意💘】

※商売繁盛・家内安全祈願は1,100円、子宝・安産祈願は素敵に1,000円。

初辰まいりが初めての方、および、3回目以内の方は、左側の列に並ぶよう案内があります。

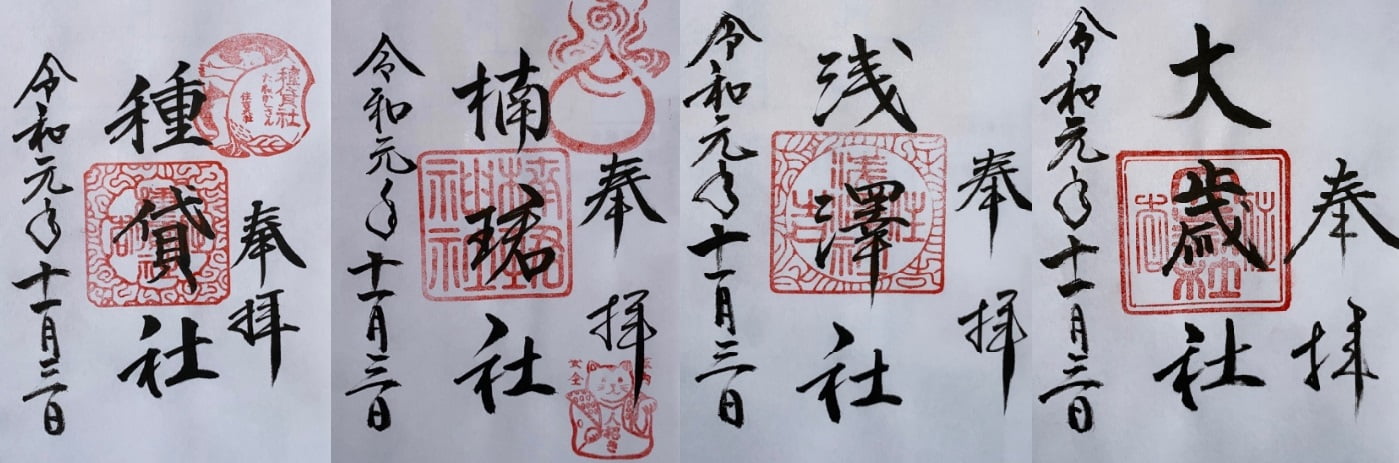

窓口にたどり着いたら申込用紙を手渡し、稲種引換券と神饌、御種銭、稲種を受け取ります。

ここでいただいた稲種引換券は、次回の初辰まいりで使います。

次回、初辰まいりにお出かけの際は、種貸社で祈祷の申し込みをしなくても、この引換券を渡すことで稲種がいただけます。

また、楠珺社・大歳社での祈祷でも、同じように稲種引換券を渡されます。

引換券は、1回の祈祷につき、1枚配布されます。

2.社殿内部へ

社殿内部の担当の方に祈祷申込用紙を渡します。

すると、今回の祈祷に参加できるか、次回になるかを案内されます。

3.御祈祷を受ける

初辰まいりの御祈祷は集団祈祷で、所要時間は10分程度です。

祈祷が終わったら、種貸社を出て、楠珺社に向かいます。

種貸社で御祈祷を受けずに稲種を授かる方法

種貸社で御祈祷を受けずに稲種だけを授かりたい場合は、その旨お伝えして、初穂料800円をお納めします。

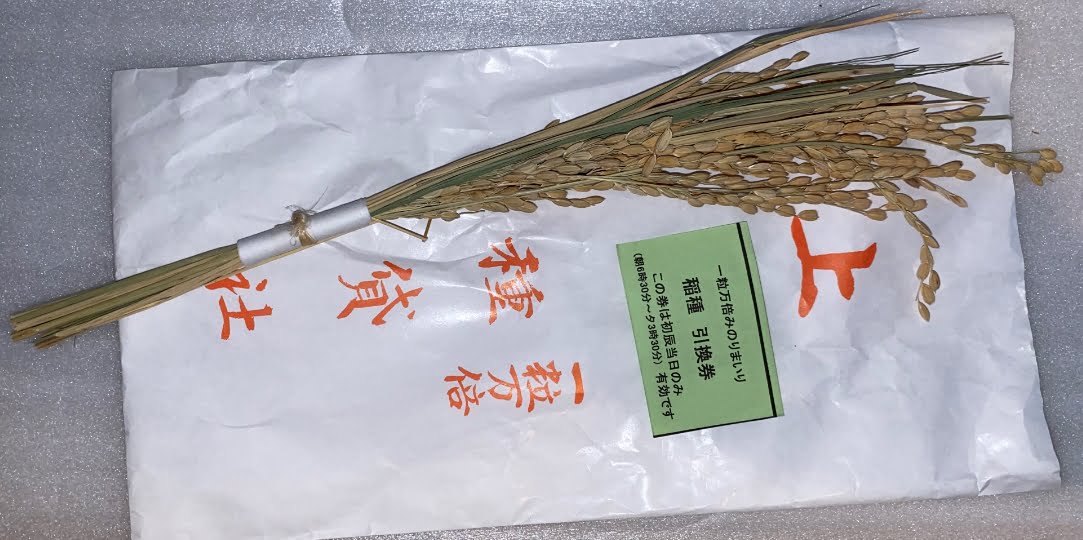

②楠珺社で稲種(籾種)を稲穂と交換する

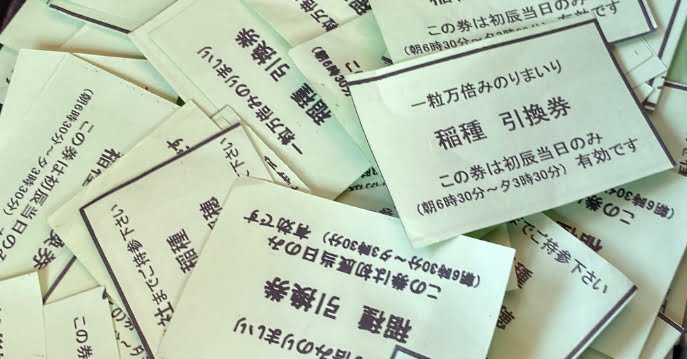

二番まいりの楠珺社では、稲種を稲穂と交換します。

社殿前に「初辰日みのりまいり交換所」という案内のあるブースがでており、用意されている箱に先ほど種貸社でいただいた稲種を入れ、代わりに隣に積んである稲穂を一束いただきます。

この稲種と稲穂の交換には、申込みは必要なく、楠珺社でお祈祷も、受けても受けなくても問題ありません。

【ピヨ🐣コメント】

※稲種から稲穂への交換は、大歳社でもできる。

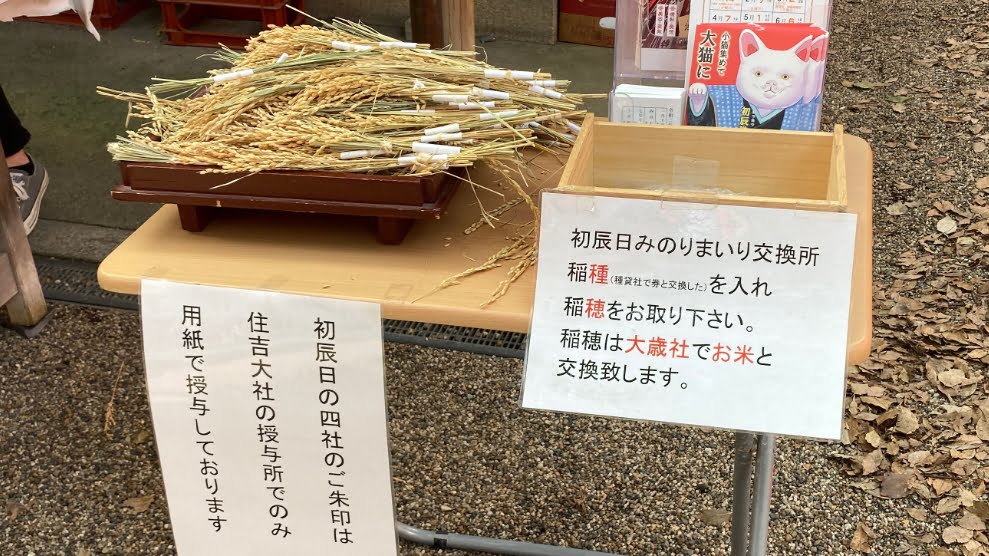

③大歳社で稲穂と御神米を交換する

楠珺社で稲穂をいただいたら、それを持って、境外にある大歳社へ向かいます。

(途中で浅澤社にお参りすることが推奨されていますが、浅澤社は「みのりまいり」の稲穂とは関係ありません。)

大歳社でも、社殿前に初辰まいりの祈祷受付と「みのりまいり交換所」が設置されています。

みのりまいり交換所で稲穂を差し出すと、住吉大社の御田(おんだ)で収穫された「御神米」をいただけます。

御神米は、「一粒万倍日」にご飯に混ぜて炊いて食べると、ご利益があると言われています。

一粒万倍日とは

種貸社の境内では、一粒万倍(いちりゅうまんばい)という言葉をよく見かけます。

一粒万倍とは、一粒の籾(もみ)が、万倍にも増えて実る稲穂になるという意味です。

一粒万倍日は、お金や幸福を「増やす」ための始まりの日であり、物事を始めるのに良い日と言われ、特に、仕事始めや、開業、銀行の口座開設、財布や宝くじの購入など、「支出」にまつわることに良い日とされています。

また、その名の由来の通り、種まきにも向いています。

ただし、一般的に、お金や物の貸し借りをすると、苦労が増える日と考えられています。

一粒万倍日とは、暦の上でその日の吉凶を占う「選日(せんじつ)」の1つで、干支によって、1か月に5、6日めぐってきます。

「丑の日」「寅の日」など、干支にちなんで決められているので、何月何日が一粒万倍日になるかは年によって異なりますから、インターネットの開運日カレンダーなどを参照してください。

住吉大社の授与所で購入できる「住吉暦」でも確認できます。

初辰まいり4社の参拝方法(御祈祷・特別な授与品など)

前述では、「稲種」を「稲穂」、そして最終的に「御神米」にする方法を述べてきたが、初辰まいりはこれだけでは終わらない。

以下では、前述した初辰まいりで参拝する4社にて、他には何ができるのか?何を授かれるのか?

‥などを順を追って紹介したい💋

自身の祈願内容に合わせたお参り方法を見つけてくだせぇ!ゼぇハぁ

「初辰まいり」一番まいり:種貸社と「種貸人形」

種貸社の子宝祈願

初辰まいりでは、資金調達・商売繁盛、または家内安全のご利益が協調されますが、物事の「元」を司る種貸社は、「子宝」のご利益があるとして信仰されるお社でもあります。

種貸社では、初辰日に限り、社殿での祈祷を受け付けており、「子宝祈願」の御祈祷(集団祈祷)を申し込むことができます。

申込書に「願意」を選ぶ欄がありますので、子宝を選択してお申し込みください。(他に、安産祈願も可能です。)

社頭は種貸人形・御守・絵馬のセット「子宝祈願」(2,000円)が授与されていますが、前述の通り、初めての子宝祈願の場合は、「子宝祈願」のセットと御祈祷込みで、初穂料3,000円のプランがおすすめです。

申込みの際にご相談ください。

種貸社の榊の小枝・葉

初辰の日に種貸社に行くと、境内の向かって右側に、榊(さかき)の小枝の授与所ができています。

榊の小枝は1本200円で授与されています。

拝受した小枝は、ご自宅の神棚に祀ります。

また、新芽が付いた葉を1枚切り取り、授与所に置いてある小さな紙袋や、自分で用意した巾着袋、財布などに入れたものを、お守りにします。

1年中青々と茂る常緑樹の榊は、生命力の象徴であり、古来、神に供えたりお祓いに使ったりされてきました。

榊の葉やこれから成長する新芽は、生命力の象徴です。

榊の新芽に願いを込め、その願いが育って(発達して)、いつか実を結ぶよう祈願した上で、大切にお持ちください。

「初辰まいり」二番まいり:楠珺社と「招福猫」

楠珺社の御祈祷

なんくんしゃでは、初辰日以外も御祈祷をお願いできますが、ご紹介した通り、通常は個人で申し込むものなので、初穂料(祈祷料)が5,000円~10,000円ほどとなります。

それに比べて、初辰日の御祈祷は集団祈祷ですので、なんと1,500円で受けられます。

初辰まいりをする上で必須というわけではありませんが、楠珺社は「はったつさん」とも呼ばれて初辰まいりの中心とも言うべきお社ですので、ぜひ一度は、御祈祷を受けてみてください。

また、上述の「みのりまいり交換所」の隣には、年間祈祷の申込所があり、毎月の御祈祷の申込みもできます。

毎月出かけられないという方は、ここで20,000円を納めて申し込んでおくと、1年間にわたり毎月初辰日に祈祷していただけ、お下がりも郵送されます。

楠珺社の「招福猫」

楠珺社では、猫が神の使いとされており、「招福猫」という名物の縁起物があります。

招福猫のご利益・初穂料(値段)・授与日など

楠珺社の招福猫はいわゆる招き猫ですが、右手を上げている招福猫と、左手を上げている招福猫がいます。

毎月の初辰まいりでは、奇数月は左手を上げている方を、偶数月は右手を上げている方を授かることになっています。

左手を上げた招福猫は家内安全・人招き・身体健康の、右手を上げた招福猫は商売繁盛・お金招き・開運招福のご利益があるとされています。

毎月欠かさず通えば1年で12体、4年で48体となります。

48体揃うと、満願成就の証として、楠珺社にお納めします。

- 招福猫の初穂料(値段):1体500円

- 招福猫の授与日:毎日

お参りできない初辰の日がある場合の対処法

招福猫は初辰日に授かるのが良いとされるも、楠珺社の授与所では毎日、素敵に授与される。

然るに、お参りできない初辰の日がある場合、別の日に行って授かっても、同じ方の手を上げた招福猫がいただけますので、1年で12体揃えられることに…なっちゃぅ。

楠珺社の「招福猫」の集め方~満願成就までの道のり~

【1~4年目】48体揃ったら「中猫」を授かる

この招福猫は手のひらサイズの小さなもの(小猫)ですが、48体揃って納めると、代わりに一回り大きな招福猫(中猫)が1体授与されます。

48は「しじゅうはち」と読んで「始終発達」にかけているとご紹介しましたが、願いの発達と共に、招福猫も発達(成長)するわけです。

そしてその月からは、小猫をまた1体目から集める「初辰まいり2周目」が始まります。

【5年目から12年目】「中猫」を2体揃えて「大猫」を授かる

次の4年が無事に過ぎ、小猫が48体集まったら、また楠珺社に奉納します。

そして、最初の4年と同じく、中猫を1体を授かります。

4年前に授かった中猫とは反対の手を上げている中猫を授かると、ペアになります。

ここまでで、初辰まいりを始めてから、どんなに順調でも8年が経過しています。

9年目は、家に中猫2体を祀った状態で、また小猫を集め始めます。

そして9、10、11、12年目を経て、中猫2体、小猫48体となったら、合計50体の招福猫すべてを楠珺社に納めます。

すると、今度はさらに大きな招福猫(大猫)が授与されます。

【13年目から24年目】楠珺社の初辰まいり「真の満願」とは

13年目からは、なんとまた1年目から12年目と同じ流れを繰り返し、中猫2体と小猫48体を奉納します。

その際に、12年前に授かった大猫とは反対の手を挙げた大猫を1対授かり、左手を上げた大猫と、右手を上げた大猫が揃ったら、最終的な「満願成就」となります。

そう、4年で48体の招福猫をそろえて奉納した時点で一応の満願成就とされていますが、楠珺社の初辰まいりは、本当は24年間続くのです。

4年かけて小猫を48体揃えるだけでもすごいことですが、それが24年ともなると生半可な覚悟ではできません。

私たちは、願いの発達を祈願するために「はったつさん」こと楠珺社に通いますが、それを何年も繰り返していくうちに、神に願いが聞き届けられるだけでなく、自分自身も、確実に発達(成長)していくのです。

≪まとめ≫招福猫を集めて24年で満願成就するまでの流れ

![]() 1年目:招福猫(小猫)を毎月拝受し12体集める

1年目:招福猫(小猫)を毎月拝受し12体集める

![]() 2年目~4年目:1年目と同じように招福猫(小猫)を毎月拝受し1年で12体、満4年で48体集める

2年目~4年目:1年目と同じように招福猫(小猫)を毎月拝受し1年で12体、満4年で48体集める

→48体の招福猫(小猫)を楠珺社に奉納し、招福猫(中猫)を1体授かる

![]() 5年目~8年目:1年目~4年目と同じように招福猫(小猫)を毎月拝受し1年で12体、満4年で48体集める

5年目~8年目:1年目~4年目と同じように招福猫(小猫)を毎月拝受し1年で12体、満4年で48体集める

→48体の招福猫(小猫)を楠珺社に奉納し、招福猫(中猫)を1体授かる(自宅に中猫が2体)

![]() 9年目~12年目:1年目~4年目と同じように招福猫(小猫)を毎月拝受し1年で12体、満4年で48体集める

9年目~12年目:1年目~4年目と同じように招福猫(小猫)を毎月拝受し1年で12体、満4年で48体集める

→48体の招福猫(小猫)と2体の招福猫(中猫)を楠珺社に奉納し、招福猫(大猫)を1体授かる

![]() 13年目~24年目:1年目~12年目と同じように招福猫(小猫)を毎月拝受し、4年ごとに楠珺社に奉納。12年で招福猫(大猫)を1体授かる

13年目~24年目:1年目~12年目と同じように招福猫(小猫)を毎月拝受し、4年ごとに楠珺社に奉納。12年で招福猫(大猫)を1体授かる

→招福猫(大猫)2体が揃ったら奉納・「満願成就」!!!

※ここまでで奉納した招福猫の数:小猫288体、中猫4体、大猫2体※

招福猫の飾り方(祀り方)

家に持ち帰った招福猫は、玄関や居間などにお祀りします。

神棚など特別な場所でなくても構いませんが、最終的に48体集めることを目標とする場合は、ある程度のスペースを確保しておく必要があります。

また、招福猫は土人形ですから、高い所から堅い床に落ちたりする危険がないよう、平らで安定した場所がおすすめです。

初辰の日の楠珺社社殿付近では、招福猫の座布団も、サイズ別に販売されています。

住吉大社 楠珺社の招福猫の裃姿の意味や由来

‥‥については、下記ページを要チェックや💘

住吉大社 楠珺社の初辰猫の手

昨今、「初辰猫の手」といういわゆる初辰参りの熊手が楠珺社限定で頒布されている様子♡

昨今、「初辰猫の手」といういわゆる初辰参りの熊手が楠珺社限定で頒布されている様子♡

熊手と同様、居間や商談室の壁面に飾ることで一家繁栄、商売繁盛の利益にあやかれる。

「初辰まいり」四番まいり:大歳社と「大歳守」

三番まいりの浅澤社は、初辰日だからといって特別なことがあるわけではありません。

浅澤社関連の御祈祷は、通常は楠珺社、初辰日は大歳社で受け付けています。

さて、最後に参拝する大歳社では、楠珺社でいただいた稲穂を御神米に交換する以外に、どのようなことができるのでしょうか?

大歳社の御祈祷と「おもかる石」

大歳社では、初辰日に限り、浅澤社・大歳社の御祈祷を行っています。

社殿(拝殿)前の仮設テントが申込書となっています。

初穂料(祈祷料)は、1,000円です。

大歳社で祈祷を申し込むと、大歳守という小石のお守りが授与されます。

この大歳守も、楠珺社の招福猫と同様に、48体で「満願成就」となり、「満願守」と交換してもらえます。

画像引用元:住吉大社

※以前は祈祷のお下がりとして、乾燥わかめと大歳守が授与されていましたが、現在はお守りのみとなています。

大歳社「おいとしぼし社」のおもかる石

大歳社の社殿の向かって右奥には、おいとしぼし社という小さなお社があり、その祠の手前には、「おもかる石」と呼ばれる石が3つ並んでいます。

石を持ち上げてみて、2回目に「軽くなった」と感じれば願い事が叶う、「重くなった」と感じれば「努力が必要(または不可)」という意味と言われ、普段から人気のパワースポットですが、初辰まいりの日には、行列ができるほど混雑します。

初辰まいり4社を巡ったしめくくりに、願い事の行方を占ってみてはいかがでしょうか。

⬆️おもかる石の大きさは大人の男性の手のひらを全開で広げたくらい。(手長183.4mm/手幅 83.3mm/手囲 202.5mm)

⬆️おもかる石の大きさは大人の男性の手のひらを全開で広げたくらい。(手長183.4mm/手幅 83.3mm/手囲 202.5mm)

おもかる石で願い事が叶うかどうかを占う方法や大歳社・おいとしぼし社の歴史(由来)などについては、当サイト住吉大社・末社「大歳社」【初辰まいり巡拝社】でご紹介しています。

初辰まいりのお供え

初辰まいりの日には、種貸社、楠珺社、大歳社それぞれで、お供えを受け付けています。

お供え物は、お酒や現金が一般的です。各社頭でお申し込みください。

- お供え受付日時:毎月初辰日、6時30分頃~15時30分

初辰大祭のお供え

5月の初辰日は、楠珺社の例祭日です。

この日に向けたお供えは、2か月前から申し込めます。

各社に掲げられた奉納幟(のぼり)は、この大祭に合わせて取り替えられます。

申し込みは、初辰まいり各社でどうぞ。

- 幟の初穂料:初回は1万円

正月のお供え

正月に向けたお供えも、2か月前から申し込めます。

各社に掲げられた奉納提灯は、正月に合わせて取り替えられます。

申し込みは、初辰まいり各社でどうぞ。

- 提灯の初穂料:1万円~

※提灯の数には限りがあります。お早めにお申し込みください。

関連記事一覧

✔【住吉大社の初辰まいり】混雑状況(混雑を避ける方法)と所要時間は何分?