大阪天満宮でいただける御朱印一覧

大阪天満宮の御朱印の題字はすべて「大阪天満宮」ですが、2019年(令和元年)には色紙で授与される書置きの御朱印が登場しました。

通常頒布の御朱印

- 大阪天満宮の御朱印

- 色紙の御朱印(2種類)

- 絵馬型の切り絵御朱印

- 御朱印帳購入者限定御朱印

- 神仏霊場巡拝の道・第50番札所(大阪9番)の御朱印

- 菅公聖蹟二十五拝・第10番札所の御朱印

- 「なにわ七幸めぐり」の御朱印

期間限定頒布の御朱印

- 「大祓詞書写会」限定頒布の御朱印

- 正月限定の干支朱印

- てんま天神梅まつり限定御朱印

- 天神祭限定御朱印(2種類)

- 天神さま御縁日(毎月25日)限定御朱印帳の御朱印

それでは、それぞれの御朱印を写真付きでご紹介していきます!

大阪天満宮の通常頒布の御朱印

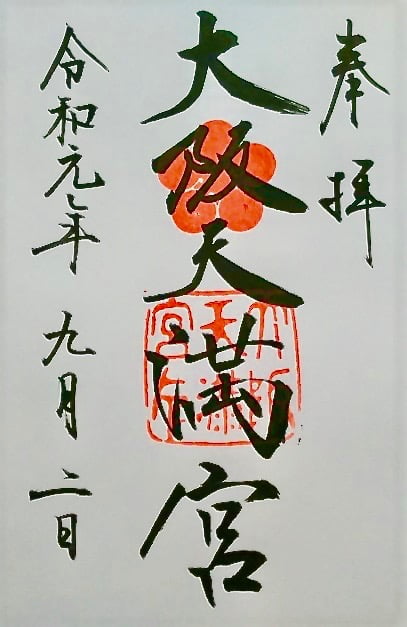

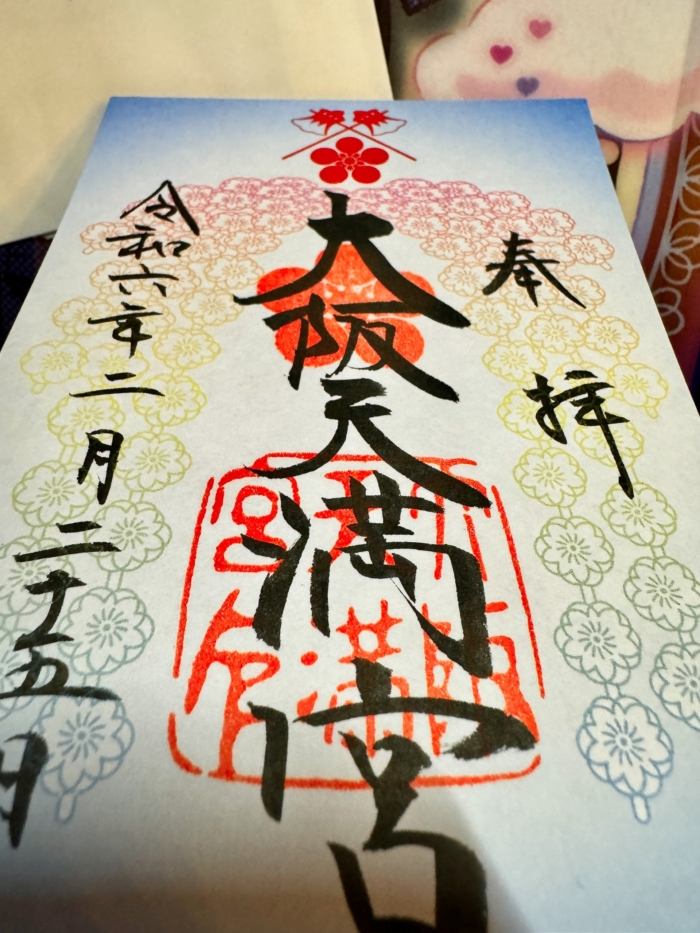

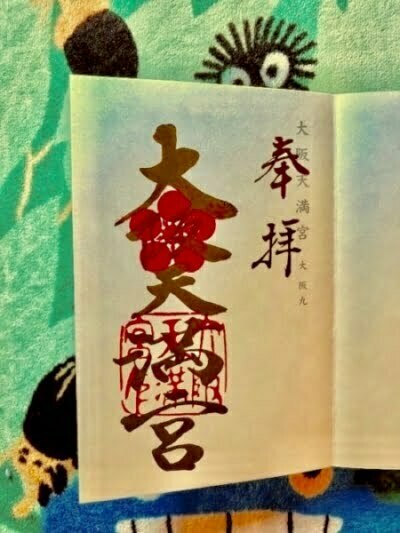

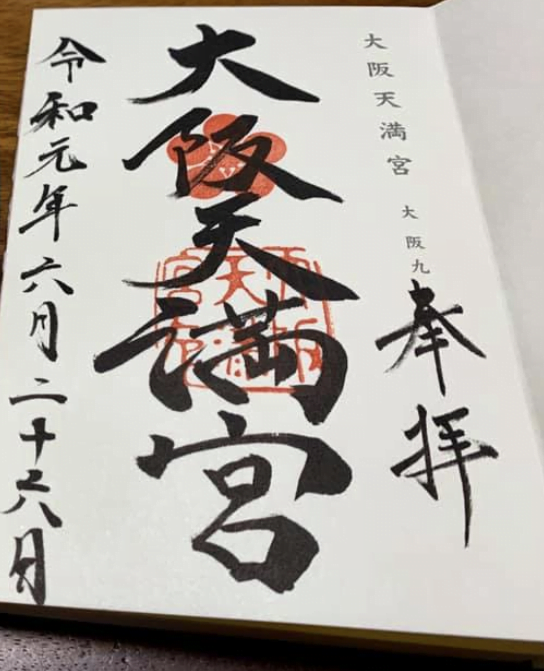

「大阪天満宮」と墨書きされた御朱印

🐣令和六年バージョン

🐣令和元年バージョン

大阪天満宮の通常の御朱印は、至ってシンプルぷるぷるコノヤローなくらいシンプルです。まさにシンプルいずベスト!

「奉拝 大阪天満宮」の墨書きと日付、中央に社紋(神紋)になっている梅の紋と、大阪天満宮の朱印が入ります。

通常、お手持ちの御朱印帳に御朱印をいただく場合は、こちらの御朱印です。

- 御朱印の初穂料(値段):500円

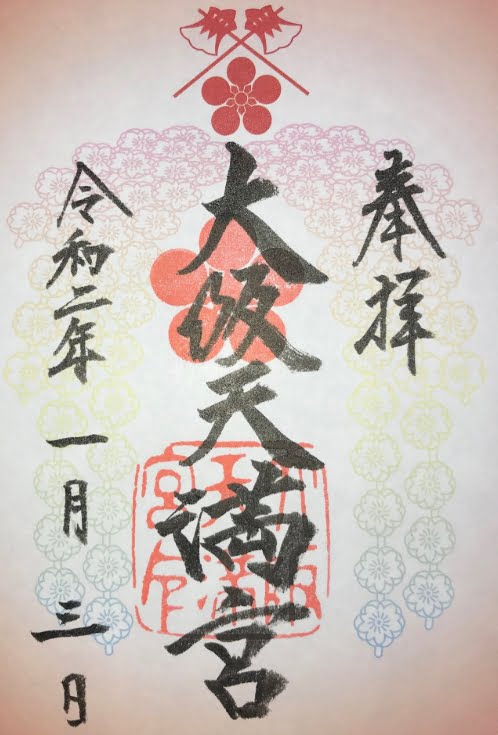

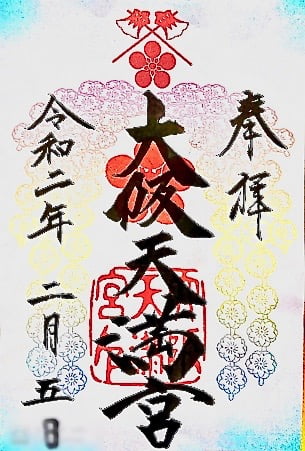

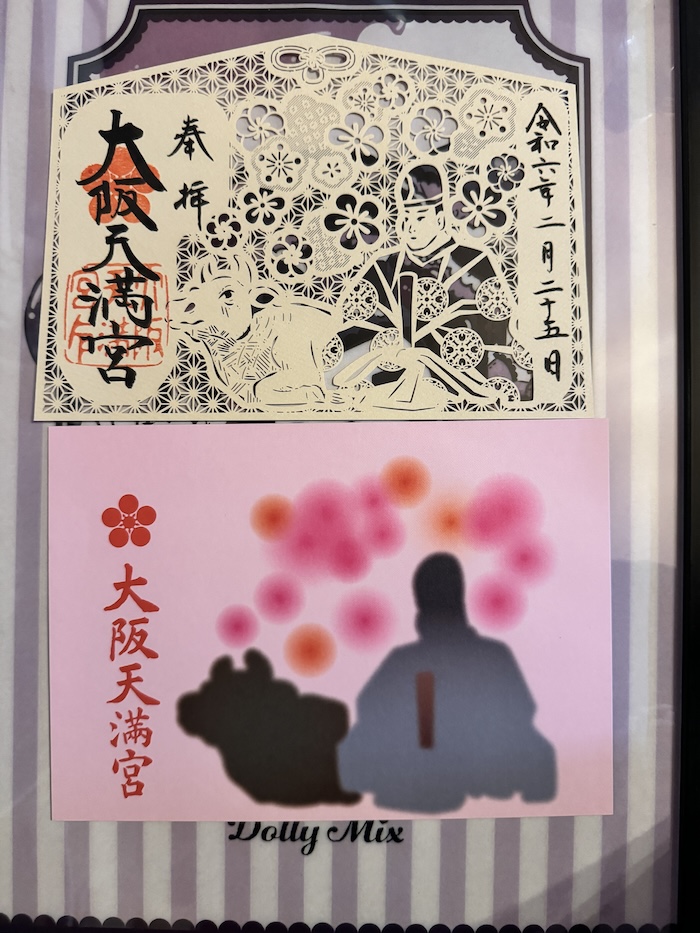

色紙の御朱印(2色)

一方、「書置き(色紙)の御朱印をください」と言うと、こちらの御朱印がいただけます。

淡いグラデーションの色紙の色は赤系と青系の2種類ありますが選ぶことはできず、どちらが出てくるかはお楽しみ、ということになっています。

赤系の台紙

青系の台紙

🐣令和六年バージョン

🐣令和二年バージョン

しだれ梅を連想させる、繊細かつ華やかな梅の模様が描かれています。

こちらの色紙のものがほしい場合は、御朱印帳をお渡しするのではなく、書置きの御朱印がほしい旨をお伝えください。

- 御朱印の初穂料(値段):500円

🐣斜めからのティテール

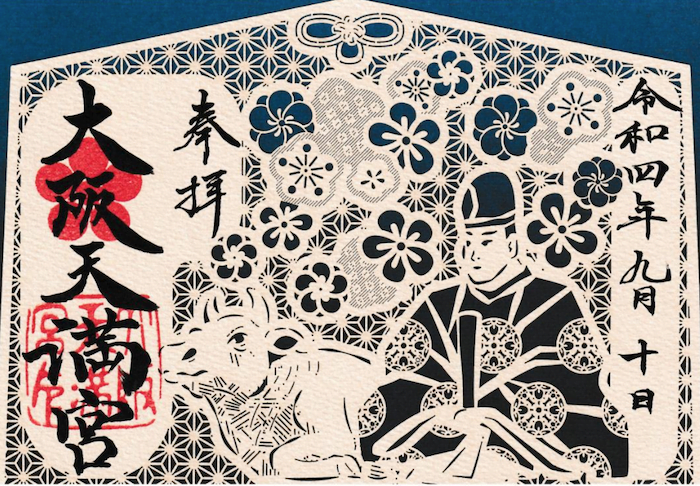

絵馬型の切り絵御朱印

2023年9月10日より頒布開始された大阪天満宮初の切り絵御朱印です。

表と裏の両面で楽しめるという何とも典雅な御朱印となる。

デザインは絵馬の形になっており、中に菅公(菅原道真)を思わしき人物の切り絵と、菅公にまつわる故事に何かと登場する菅公とも所縁の深い牛(境内の撫で牛)の切り絵も見える。

周囲には天満宮を象徴する梅の切り絵と左端に「大阪天満宮」と大きく社号が記された御朱印がみえる。

なお、この御朱印は上掲写真以外にも梅をモチーフとしたピンク色の種類もある。

ピンク色

青色

- 特典(付属):御朱印と同サイズの敷き紙が付属💖

- 頒布枚数:不明

この御朱印は人気のため一旦、在庫切れになり、再び12月3日に頒布開始された模様💘

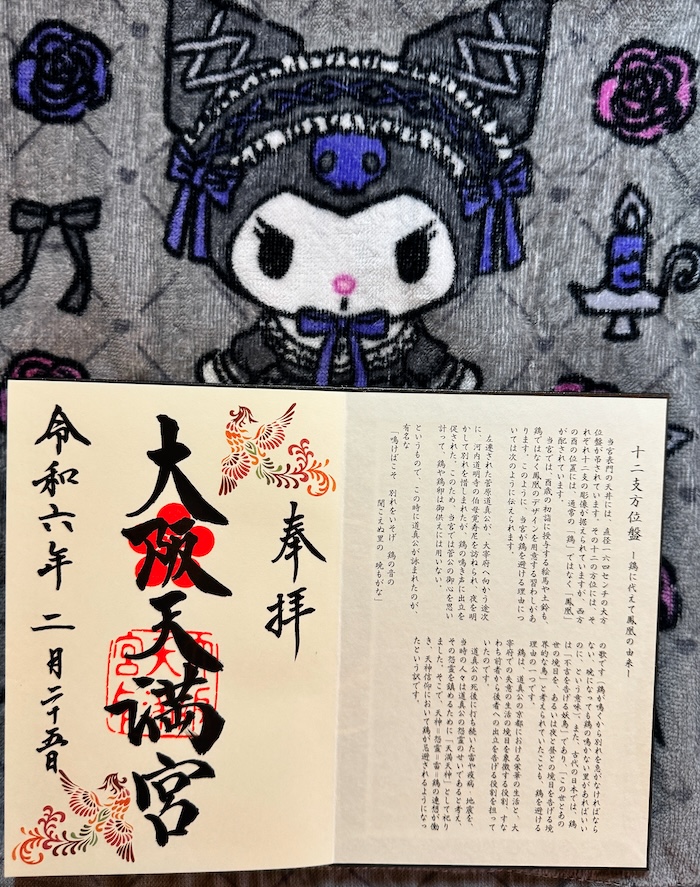

【菅公縁日(毎月25日)限定御朱印帳】購入者限定御朱印

この御朱印は菅公の縁日(毎月25日)限定で販売される御朱印帳を購入した際、朱印帳の1ページ目に記された御朱印となる。

右上と左下に虹色の鳳凰があしら割れた素敵てきてきテキ屋に就職!‥‥しちまぅ気合いほどのカラフルデザインな御朱印となる。

- 朱印帳の価格:2,200円(御朱印代込み)

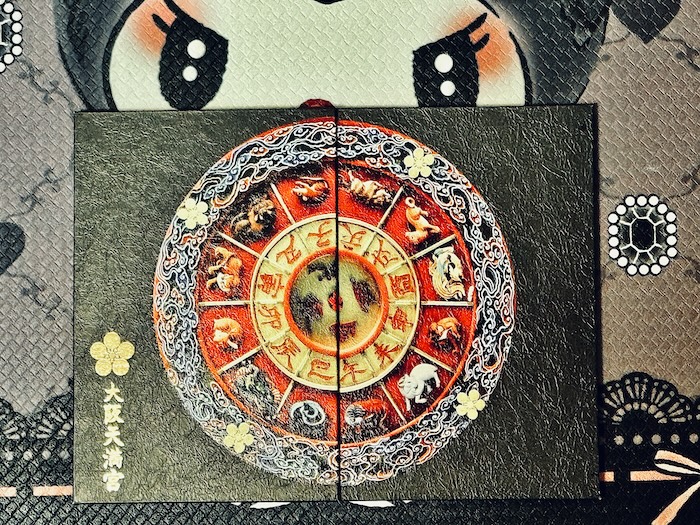

⬆️メシ(飯)の途中にウンコに行って帰ってくると食欲が薄れている人体機能不思議現象ほど噂の‥‥「毎月25日限定頒布御朱印帳」 ダイエットGO

⬆️メシ(飯)の途中にウンコに行って帰ってくると食欲が薄れている人体機能不思議現象ほど噂の‥‥「毎月25日限定頒布御朱印帳」 ダイエットGO

神仏霊場巡拝の道・第50番札所(大阪9番)の御朱印

令和四年

令和元年

画像提供:神仏霊場会

画像提供:神仏霊場会

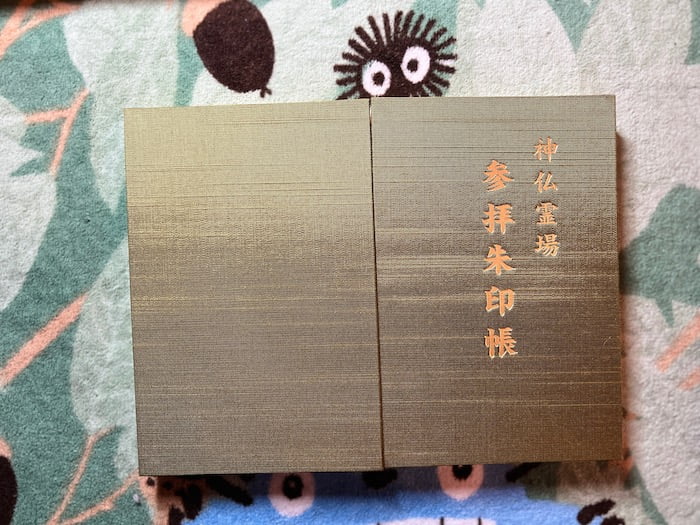

神仏霊場巡拝の道とは、寺社複合で巡る霊場巡りです。

近畿一円の名だたる寺社が指定されており、現在152社寺が指定を受けています。有名どころでは「伊勢神宮(内・外宮)」があります。

このため辞典のような分厚い専用の御朱印帳になっていますが、大阪天満宮では販売していないようです。

なお、いただける御朱印自体は神仏霊場巡拝の道だけの特別な朱印ではなく、通常頒布している御朱印を専用御朱印帳にいただけるのみ。

神仏霊場巡拝の道の御朱印の御布施(値段)

- 500円

神仏霊場巡拝の道の御朱印をいただける場所

- 境内社務所

神仏霊場の御朱印帳

⬆️デスクでこの世で最もダラシない座り方をした後、背ニキ(背中にきび)ができる確率ほど噂の‥「神仏霊場参拝朱印帳」

⬆️デスクでこの世で最もダラシない座り方をした後、背ニキ(背中にきび)ができる確率ほど噂の‥「神仏霊場参拝朱印帳」

- 価格:2700円

神仏霊場については下記、公式サイトを要チェック💘

菅公聖蹟二十五拝・第10番札所の御朱印

「菅公聖蹟二十五拝(かんこうせいせきにじゅうごはい)」とは、九州(太宰府)から京都までの菅原道真を奉斎する天満宮の中から、由緒深いなど理由から指定を受けた25社を巡拝する、いわゆる霊場めぐりのことです。

「菅公」とは、御察しの通り「菅原道真」の敬称です。

菅公聖蹟二十五拝の御朱印の御布施(値段)

- 500円

菅公聖蹟二十五拝の御朱印をいただける場所

- 境内社務所

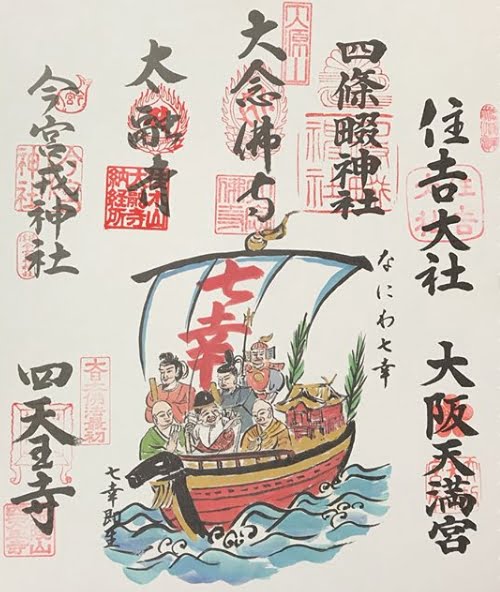

なにわ七幸めぐりの御朱印(色紙)

大阪の7か所の寺社をめぐり、7つのご利益を受けようという「なにわ七幸めぐり」をご存知でしょうか。

大阪天満宮は、この七幸めぐりの札所となっています。

ご利益はもちろん「学業成就」です。

お手持ちの御朱印帳にそれぞれの寺社の御朱印をいただいて回っても良いですが、専用の御朱印帳(バインダータイプ)や色紙も用意されています。

大阪天満宮から巡礼を開始する場合は、授与所に御朱印帳や色紙の在庫があるかどうか、事前に電話で確認しておくのがおすすめです。

- 初穂料(値段):御朱印300円、御朱印帳1000円、色紙1000円

※なにわ七幸めぐりの御朱印は、いずれの寺社でも300円で授与されています。

大阪天満宮の期間限定の御朱印一覧

大阪天満宮の御朱印は元来、冒頭に掲載した1種類のみだった。

だグぁ、しクぁし!

現在は下記のようなレパートリーor色彩豊富な御朱印を期間限定で頒布される。

大祓詞書写会限定頒布

「大祓詞書写会」と称する行事を2021年11月29日より開始しており(第一回目)、この大祓詞書写会へ参加された方のみに頒布される特別御朱印となる。

大祓詞書写会では、神道祭典で奏上される祝詞(のりと)の中でも特に重要視される大祓詞(おおはらえのことば)」の解説ならびに書写のほか、神社の関する講話を当宮の神職たちが実施してい‥‥申す。アヒョっ

なお、参加者は漏れなく本殿参拝・大祓詞奏上も併せて実施していただける。

- 大祓詞書写会の開催日程:現在のところ、毎月25日(つまり御朱印は毎月1回授与される計算になる。うきゃ)

大祓詞書写会の概要(令和4年度実績)

新春限定の干支朱印

令和4年度の正月より新たにリリースされた当宮正月期間限定頒布の干支の御朱印となる。

上掲写真をご覧になれば理解が進むように当年の干支の絵柄(中央)や、その干支(霊獣)の形に切り抜いた台紙を用いた御朱印(右端)もみえる。

なお、写真にみえる他の3種類に関しては、中央上が色紙御朱印(2種類)、左端に限定の悪疫退散(コロナ菌退散祈願)の御朱印となる。

- 初穂料(値段):500円

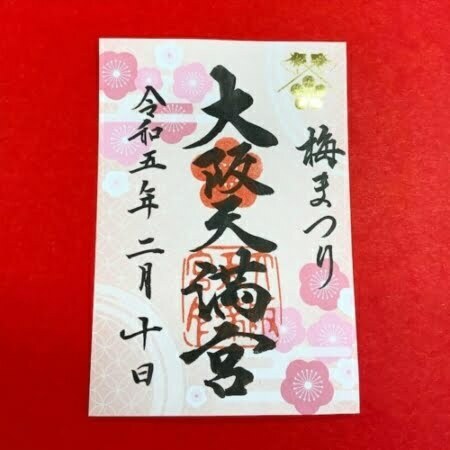

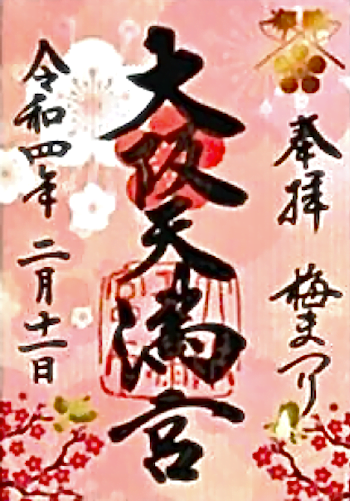

てんま梅まつり期間限定の御朱印

令和五年

開催期間:令和5年2月10日(金)〜28日(火)

会場:大阪天満宮 参集殿

時間:午前9時半〜午後4時まで入場受付(午後4時半閉場)

また令和4年度には「盆梅と刀剣展」が境内の参集殿にて同時開催された。

盆梅と刀剣展の実施概要

会場:大阪天満宮 参集殿

時間:午前9時半〜午後4時まで入場受付(午後4時半閉場)

なお、当御朱印における令和4年度の頒布状況としては、割合、早期に頒布予定枚数が終了となった模様💘。

令和五年度に所望される方はなるべく早めの社参要💖

令和四年度の梅まつり御朱印

- 初穂料(値段):500円

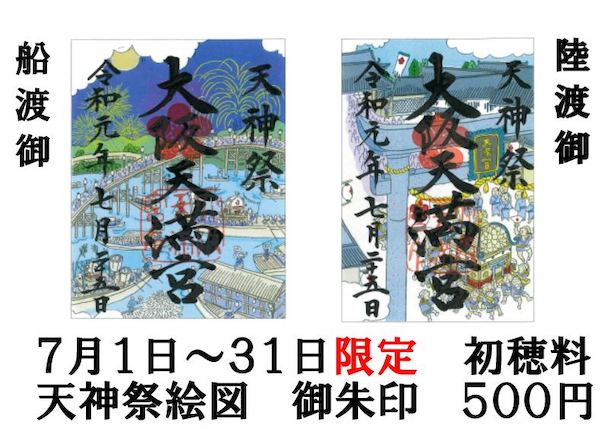

「天神祭」限定御朱印

大阪天満宮の天神祭は、日本三大祭の1つとして有名です。

2019年には7月24日、25日の天神祭に合わせて、7月限定の色紙の御朱印が登場しました。

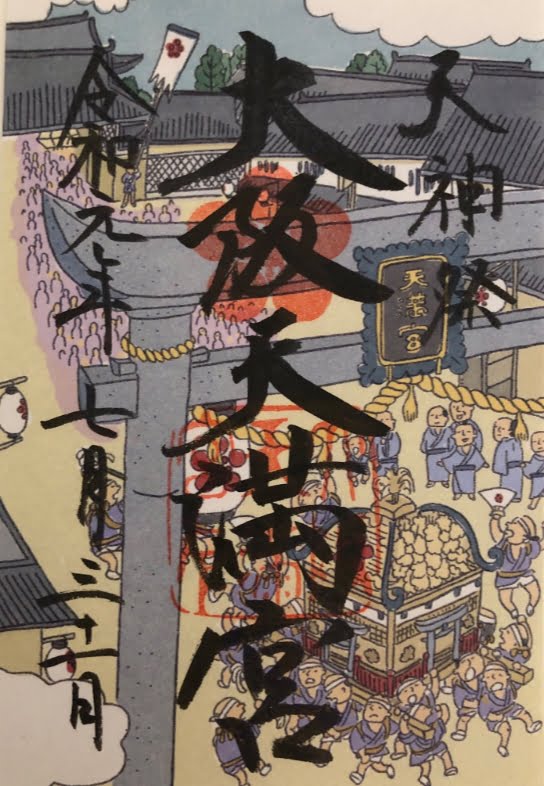

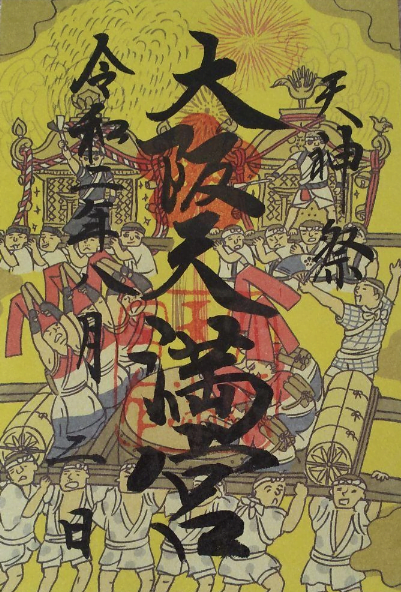

色紙の柄は祭りにちなみ、「陸渡御」「船渡御」の2種類が用意されていました。

陸渡御の御朱印

こちらの台紙には、神輿と大行列が今まさに天満宮境内を出発しようとする様子が描かれています。

表大門から外へ出て・・

あれ?と思われましたか?

大阪天満宮の境内の正面出入口は表大門になっているのですが、そこから南西に200mほど行ったところに、鳥居もあるんです。

神輿は門と鳥居の両方をくぐって、船乗り場へと出発します。

令和2年バージョン

なお、枚数に制限はなく、7月中に「書置きの(天神祭の)御朱印をください」と伝えると、こちらがいただけました。

御朱印帳に書き込んでいただくものは、通常の御朱印と同じでした。

※日本三大祭:神田祭(東京・神田明神)、祇園祭(京都・八坂神社)、天神祭(大阪・大阪天満宮)

- 御朱印の初穂料(値段):各500円

- 授与期間:7月1日~31日(2019年の場合)

2020年も登場するでしょうか?乞うご期待!です!

天神祭の「陸渡御」「船渡御」とは

7月25日に行われる陸渡御と、続く船渡御は、天神祭のメインイベント・クライマックスとも言える場面です。

「陸渡御」では、天満宮から船乗り場までの約4㎞を、神輿と、太鼓、神鉾、獅子舞など豪華絢爛な約3000人の大行列が練り歩きます。

中之島の東橋をまたぐ形で大川に架かる「天神橋」の北詰にある船乗り場に到着すると、神輿を乗せる奉安船(ほうあんせん)など何隻もの船が川を行きかう「船渡御」が行われます。

その後、毛馬桜之宮公園一帯で奉納花火が開催されます。

- 天神祭ホームページ:http://www.tenjinmatsuri.com/

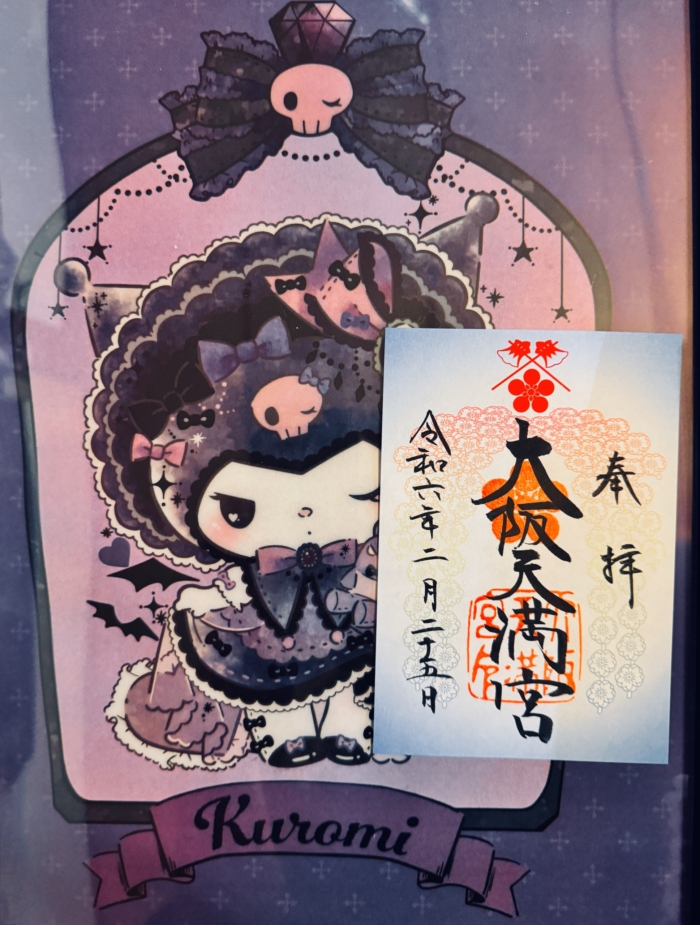

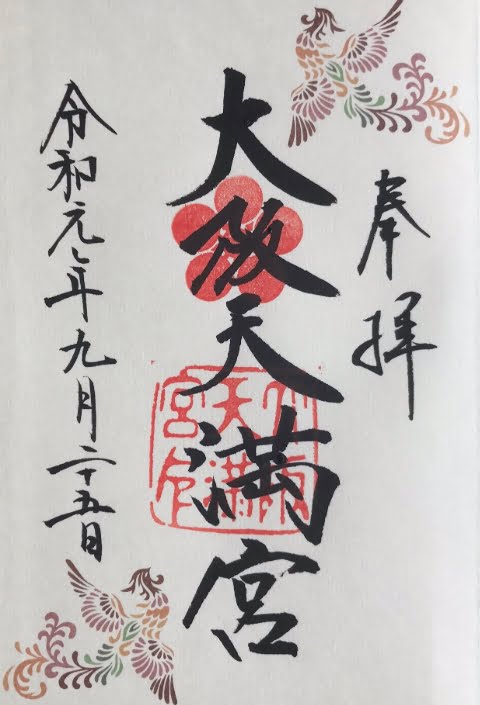

御縁日(毎月25日)限定御朱印帳の御朱印

大阪天満宮では、2019年より、毎月25日(御祭神の御縁日)限定で授与される御朱印帳が登場しました(後述)。

この限定御朱印帳を購入して御朱印を拝受する時にのみいただけるのがこちらの御朱印です。

御朱印帳の1ページ目にカラフルな鳳凰がプリントされているため、通常の御朱印よりも華やかに見えます。

- 御朱印の初穂料(値段):500円

- 授与期間:毎月25日 ※限定御朱印帳購入者のみ

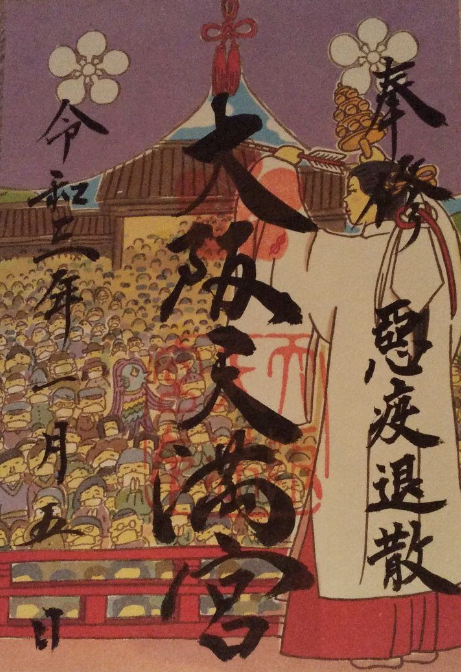

正月(初詣)限定!「悪病退散」の御朱印

令和3年の正月(1月)にコロナ収束を祈念して、期間限定で授与された疫病退散の御朱印です。

巫女がコロナ収束を願い神楽を舞う姿が描かれた用紙を用い、その右端にしっかりと力強く、疫病ではなく”悪病”として「悪病退散」と書かれています。

おやおやよく観覧席を見ると‥‥‥疫病を祓うご利益をもつとされるアマビエの姿が見えるじゃあーりませんか!

ん?これはまるでウォーリーや、ひょっこりはんをさがせ!のようじゃアーリませんか!!イェイ!GOGOGO!!

- 初穂料(値段):500円

大阪天満宮の過去に頒布された御朱印一覧

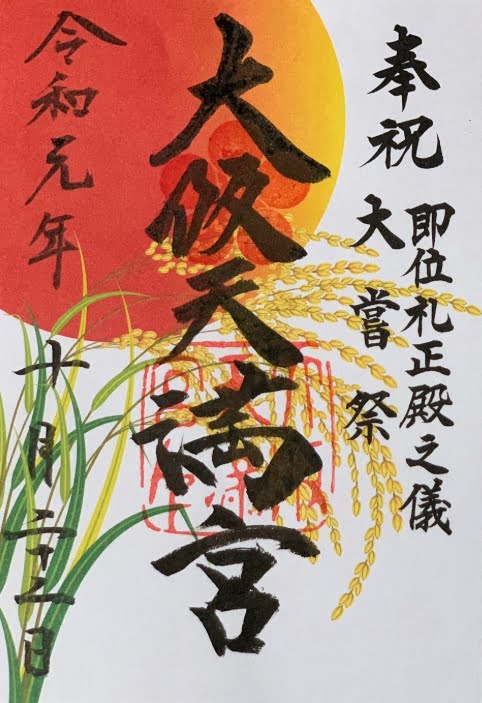

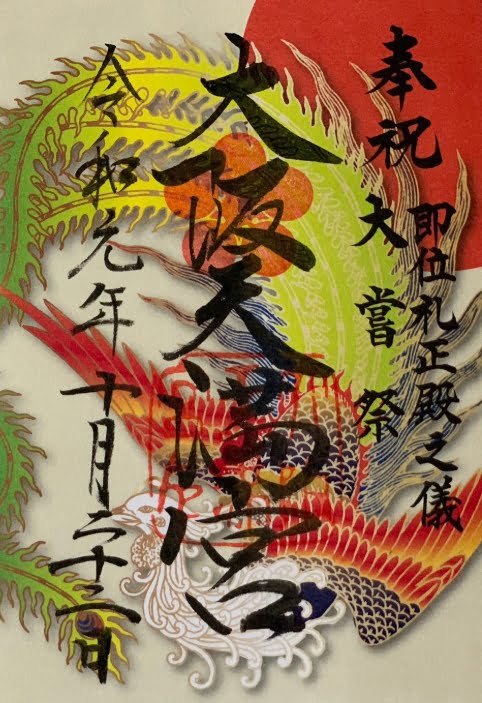

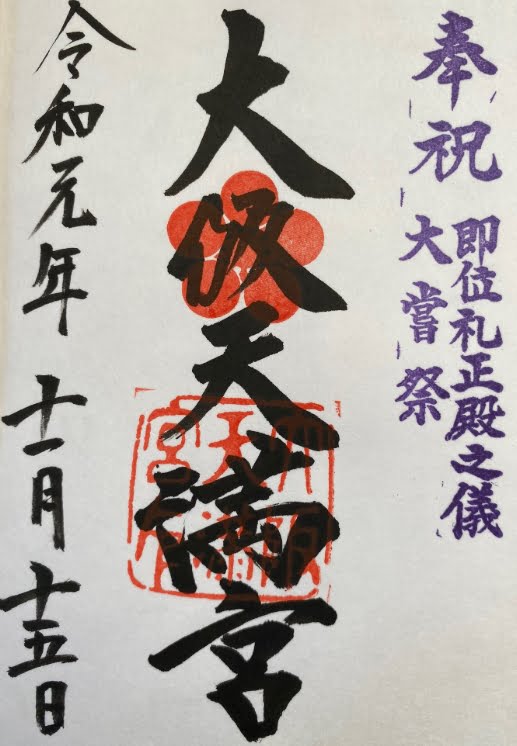

「令和元年 即位礼正殿之儀・大嘗祭」限定御朱印 2種類 10月~11月 稲穂柄と鳳凰柄

大嘗祭(だいじょうさい)とは、天皇が即位後初めて出席する新嘗祭(にいなめさい)のことです。

また、天皇の即位に伴う一連の行事の中心である即位礼正殿之儀は、2019年(令和元年)10月22日に行われました。

この2つの行事をまとめて祝う限定御朱印ですので、厳密には、今後二度とない、一度きりの限定御朱印です。

ただし、新嘗祭は毎年11月25日にありますので、同じ柄、もしくは似た柄の色紙の御朱印がまた登場する可能性はあります。

御朱印の台紙の絵柄は、徳の高い天子(日本の場合は天皇)が現れる兆しとして姿を見せると言われる霊鳥「鳳凰」と、大嘗祭を象徴する「稲穂」と、の2種類でした。

鳳凰の御朱印

稲の御朱印の台紙は純白でしたが、こちらは淡い茶色系の色が付いた背景となっています。

台紙から飛び出さんばかりに、迫力満点の鳳凰が描かれています。

鳳凰は優れた天子の治世の象徴で、まさしく天皇のご即位を記念した絵柄ですから、こちらに描かれている太陽こそ、日の丸と思われます。

- 御朱印の初穂料(値段):各500円

- 授与期間:10月~11月(2019年の場合)

なお、2019年の10月~11月のこちらの期間限定御朱印が授与されている間、御朱印帳に書き込みの御朱印をお願いすると、通常の御朱印に「奉祝 即位礼正殿之儀 大嘗祭」のスタンプが押されました。

大阪天満宮の御朱印帳

大阪天満宮では、通常、2種類の御朱印帳を取り扱っています。

どちらも布地の表紙で、御祭神の「天神さま」こと菅原道真公にちなんだ、梅柄の御朱印帳です。

詳細は下記ページをご覧くださいな。

大阪天満宮の御朱印・御朱印帳の授与場所・受付時間

画像引用元:大阪天満宮

表大門を入って右手を見ると授与所があります。

手を洗う御神水舎の奥にありますので、すぐに見つかることでしょう。

お守りを授与している窓口の向かって左側に御朱印受付がありますので、そちらでいただきます。

小さな窓口ですので、先客がいる場合には御朱印帳をお預けすると番号札を渡され、あとで呼ばれるようになっています。

書置きのものであれば、通常はほぼ待たずに拝受できますよ。

- 授与時間:9時~17時

※大阪天満宮の開門時間(拝観時間)の間は受付け。

大阪天満宮の関連記事一覧

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載があり、これらは信頼できる情報源を複数参照し確かな情報を掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。