【2024年♡今宮戎】宝恵かご行列の日程

開催日程:2024年(令和六年)1月10日(水)

主 催:十日戎 宝恵駕振興会

後 援:今宮戎神社、関西・大阪21世紀協会

運 営:宝恵駕振興会事務局、宝恵駕行列実行委員会

目次

宝恵駕行列とは?「宝恵」の由来

宝恵とは「ほうえ」や、包‥‥っと、ソッチの方ではなく、「ほうけい」!!‥など呼ばれる。ふぅ

ピヨ🐣「宝恵」の意味

名称をそのまま読み解くと「宝を恵む」などの意味合いになるのだが、まさにその言葉が示すように、えびす神の縁日を盛大に祝い、街ぐるみで神をもてなすことによって、「宝=利益=商売繫盛、家運隆栄」などの恵みに期待する。

宝恵駕の歴史

現在より、およそ二百年前の江戸時代、大阪一の歓楽街「ミナミ」の芸妓たちが籠(かご)に乗って今宮戎神社へ参拝したことが、宝恵駕行列(ほえかこぎょうれつ)の始まりと伝わる。

江戸時代の大阪には素敵に「四大花街」があった

江戸時代の大阪には新町・堀江・北新地・南地の四つの大きな花街があったらしく、数多の芸妓たちが「お茶屋」と呼ばれる宴席(酒席)へ出向き、上客となる船場の旦那衆に上方舞(地歌舞・地唄舞・座敷舞)などを、もっちり素敵に披露した。

特に町人文化で華やいだ江戸元禄期を迎える頃、船場の旦那衆は紅白布や、煌びやかな装飾で飾り立てた宝恵駕を用意し、自らが贔屓にする芸妓たちを駕乗させて今宮戎社へと参じた。

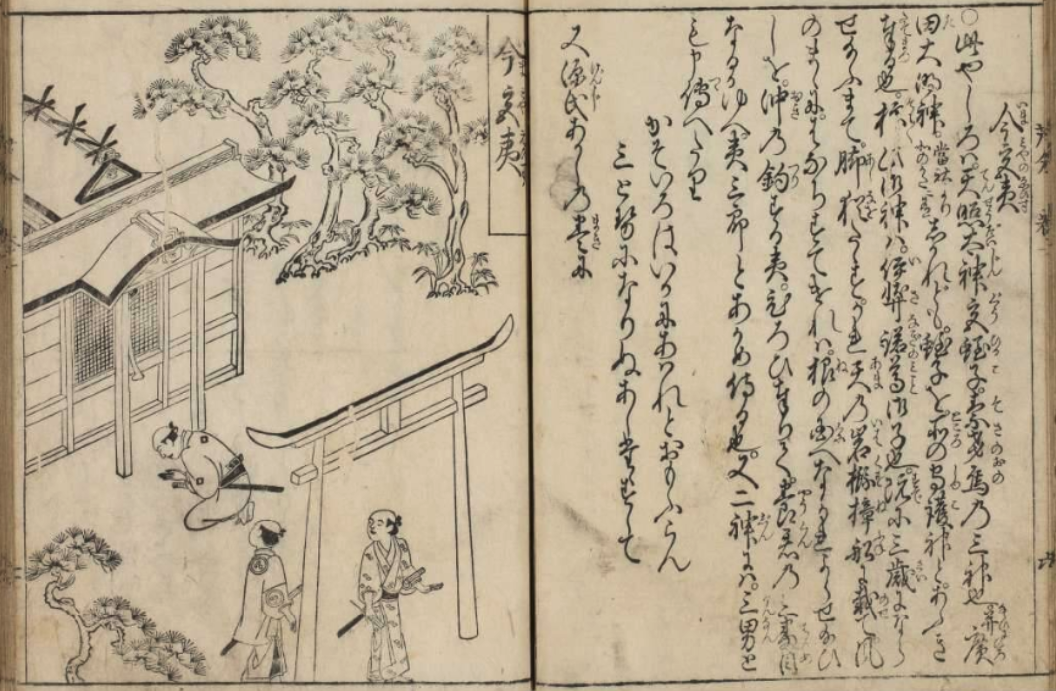

絵図にも描かれた宝恵駕行列

とりわけこの時の宝恵駕行列の様子は当代の絵師たちによって数多に描かれ、たとえば1675年(延宝三年)に制作された大阪最古と素敵に伝わる町案内図・「葦分舟」などにその様子が、やっぱり素敵に見られる。

この絵図には今宮社拝殿にて素敵に礼拝する参拝客や、縁起物である吉兆・御札・小宝を付けた笹を手持った参拝客などが、みっちり素敵に描かれてい‥‥申す。うぇひぃぇ〜

⬆️屁を我慢して体内へ押し戻した後の 下腹の違和感と酔うほどの気持ち悪さほど噂の‥「葦分舟(今宮戎 項)」

⬆️屁を我慢して体内へ押し戻した後の 下腹の違和感と酔うほどの気持ち悪さほど噂の‥「葦分舟(今宮戎 項)」

以上のように江戸中期にはすでに大阪の文化としてスッカリかりかりと定着していた様子を、プンプン、プンプン、‥プンっ(息止)、プンっ!(再息止)‥と、ゼぇハぁ タチの悪いスカしっ屁の如く素敵に匂わせる💋

明治時代

明治時代から戦前にかけて殷賑極まり、100を数える駕籠が行列に加わりはじめると、皆々、その華麗さを素敵に競い合ぅようになり、まさに宝恵駕は最盛期を迎えた。

”ほえかご”の掛け声の起源

また、この当時、芸妓のサポート役でもある太鼓持ちの男連中が担ぎ手として加わり、「ほえかご、ほえかご」と掛け声をかけながら街を練り歩いたらしい。

ピヨ🐣掛け声の「ホエカゴ」に意味とは?

掛け声の「ホエカゴ」は”ホイ、駕籠!”の意味があるとのこと。

昭和時代

昭和初頭には「大大阪」などと呼ばれるほどに活況極まり、最盛期には北新地に五百人、堀江に五百人、新町に九百人、南地には二千人もの芸妓が在籍していたと伝わる。

太平洋戦争の大阪大空襲

大阪を襲った空襲は、芸妓の着物、客人に配膳するための器や、客間を彩る掛物・置物など、江戸時代より代々、受け継がれてきた調度品の数々を失い、数多のお茶屋は営業再開できずに廃業に追い込まれた。

行列の規模も縮小

ミナミ中のお茶屋や料亭が次々と廃業していくと、それに比例する形で芸妓の数も急減し、宝恵駕行列の規模も縮小した。

宝恵駕保存会の発足

大阪の歴史ある伝統行事を将来にわたって継承していくため、1966年より今宮戎の参道に発展してきた戎橋筋、心斎橋筋、宗右衛門町、道頓堀の4つの商店街が中心となって「宝恵駕保存会」(現、宝恵駕振興会)が、シレっと素敵に発足する。

宝恵駕行列の復活〜❤️

程なくして宝恵駕保存会はミナミの街に宝恵駕行列を復興させる運動を展開すると、えびす神を奉斎する神社として全国的に知られる今宮戎神社が名乗りを上げ、自社で独自に選出した女性(福娘/現在は「福むすめ」と称するのが正式らしい)を宝恵駕行列に参加させるようになった。

また、これに息を合わせるかのように、歌舞伎役者やスポーツ選手など、一世を風靡した人気者たちも名乗りを上げて参加した。

上方文化芸能協会の設立

1983年(昭和58年)になると、作家の司馬遼太郎氏を中心とした(財)上方文化芸能協会が結成され、翌1984年(昭和59年)には、これまで座敷でしか見られなかった芸妓の伝統芸を国立文楽劇場にて一般公開した。

現在でも当劇場では芸妓の伝統芸の数々が、とめどなく素敵に観賞できる。

- 国立文楽劇場(公式サイト)

平成、令和時代〜現在

サントリー地域文化賞を受賞

2011年(平成23年)8月24日には、宝恵駕籠行列が「第33回サントリー地域文化賞」を受賞した。

にわかに復興してきた宝恵駕行列

現在では「駕籠に乗る人には福が来る」とまで言われるようになり、福娘のほか、歌舞伎俳優、落語家、漫才師、スポーツ選手、タレントなどの有名人たちが名乗りを上げ、あまつさえ行列に参加する担ぎ手や一般参加者たちも合わせると総勢約500人を数えるまでに発展した。

毎年、正月年始になるとミナミの街から「ほえかご、ほえかご」と掛け声をかけながら街を練り歩く宝恵駕行列の姿は、今や無くてはならない大阪の風物詩であり、子々孫々、将来にわたって受け継がねばならない重要な無形文化財なのであ〜る。

ところで‥宝恵駕の運営者は誰?

今宮戎神社は福娘を宝恵駕に参加させているだけであって主催者ではない。

実は現在の宝恵駕はサントリーホールディングスを含めた戎橋筋、心斎橋筋、宗右衛門町、道頓堀の4つの商店街が共同運営する「宝恵駕振興会」ほか、商店街14団体から成る「宝恵駕行列実行委員会(会長 心斎橋筋商店街振興組合理事長)」が実質的な運営を、かっちり素敵に担う。

- 宝恵駕籠振興会事務局:06-6371-9131 ㈱ウエスト内

- ホームページ(なんば戎橋筋商店街):https://www.ebisubashi.or.jp/feature/feature66.html

宝恵駕行列のスケジュール

行列参加者:約470名

以下、スケジュールは令和六年度(2024年)のもの。

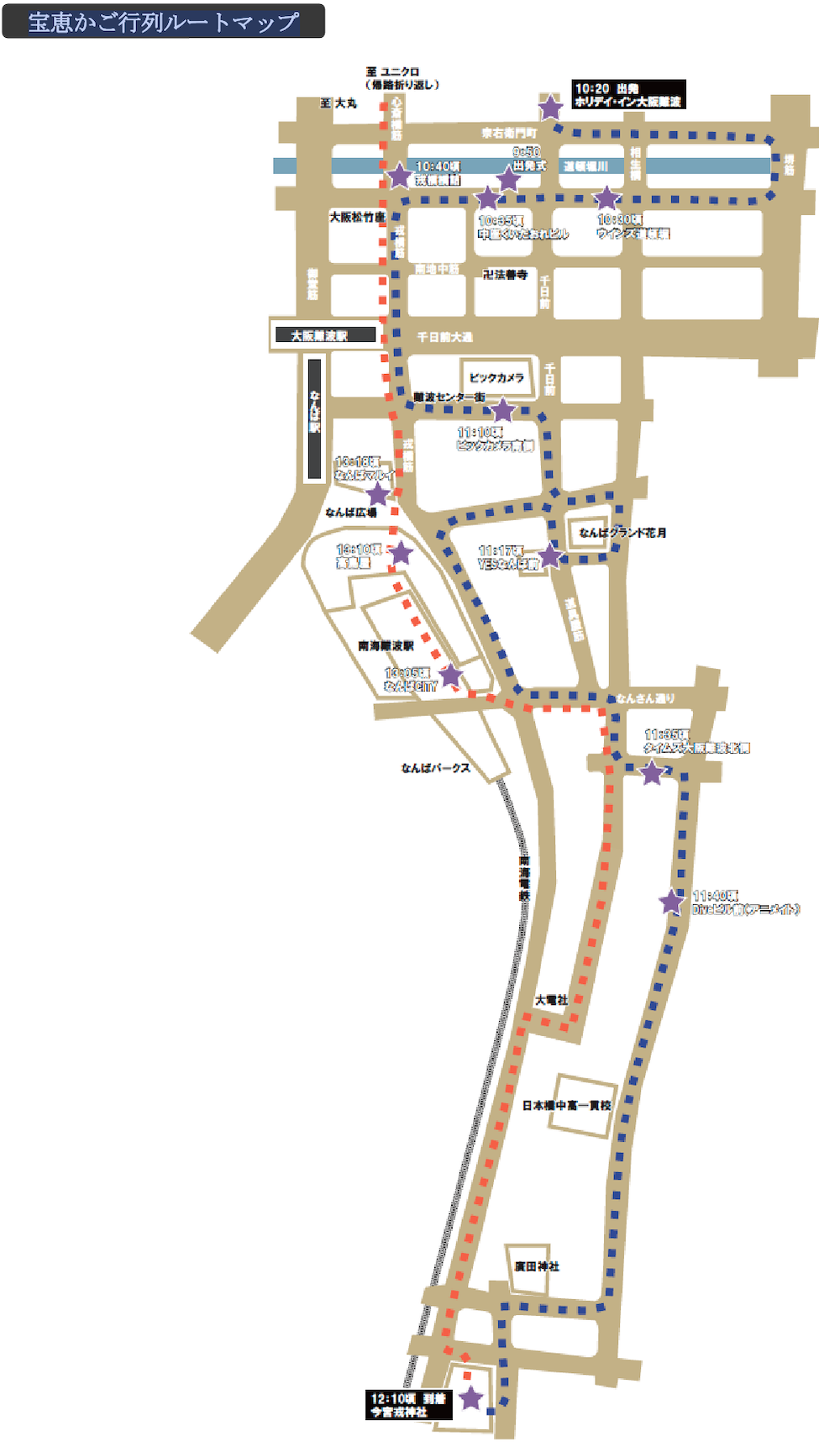

【往路】宝恵駕に乗って宗右衛門町~今宮戎神社へ

| 開始時間 (通過時間) |

イベント名 | 開催場所 (宝恵駕出現場所) |

| 09:50 |

出発式 | とんぼりリバーウォーク |

| 参列者:宝恵駕搭乗者一同 |

||

| 10:20 |

宝恵駕 発進 | ホリデイ・イン大阪難波 前 |

| 搭乗者:桂 文枝、福娘代表 ほか |

||

| 10:30 |

宝恵駕渡御 ↓ |

道頓堀商店会 (ウインズ前) |

| 搭乗者:松竹芸能 はっぴちゃん ほか | ||

| 10:35 | 宝恵駕渡御 ↓ |

中座くいだおれビル 前 |

| 10:40 | 宝恵駕渡御 ↓ |

戎橋橋詰 |

| 11:10 |

宝恵駕渡御 ↓ |

難波センター街商店街 (ビックカメラ南側) |

| 搭乗者:前田春香(MBSアナ) |

| 11:17 |

宝恵駕渡御 ↓ |

吉本会館 (YESなんば前) |

| 搭乗者:間 寛平(吉本興業) |

||

| 11:35 |

宝恵駕渡御 ↓ |

タイムズ大阪難波北側 |

| 搭乗者:セレッソ大阪ヤンマーレディース、浪速区商店会連盟 | ||

| 11:40 |

宝恵駕渡御 ↓ |

アニメイト前 |

| 搭乗者:青山 新(テイチクレコード) | ||

| 11:48 | 宝恵駕渡御 ↓ |

日本橋小中一貫校 |

| 12:10 | 宝恵駕渡御 ↓ |

今宮戎神社 |

🐥【往路】登場する宝恵駕などの台数

| 宝恵駕:16台 | 福みこし鯛:1台 | お囃子屋台:1台 |

|

高張り提灯:2丁 |

山車:1台 | |

| おたふく駕:1台 | PA駕:6台 |

宝恵かご行列移動ルートMAP

青色印‥‥往路(行き)

赤色印‥‥復路(帰り)

【帰路】 ※福笹のお届け 本隊宝恵駕 芸妓

| 12:40 | 宝恵駕渡御 ↓ |

今宮戎神社 |

| 13:05 | 宝恵駕渡御 ↓ |

なんばCITY |

| 13:10 | 宝恵駕渡御 ↓ |

高島屋 |

| 13:15 | 宝恵駕渡御 ↓ |

なんば広場 |

| 13:18 | 宝恵駕渡御 ↓ |

○|○| (ナンバマルイ) |

| 13:45 | 宝恵駕渡御 ↓ |

戎橋橋詰 |

| 14:05 | 宝恵駕渡御 ↓ |

大丸(北館) |

| 14:15 | 宝恵駕渡御 ↓ |

ユニクロ心斎橋前 |

| 14:25 | 宝恵駕渡御 ↓ |

カメラのナニワ |

| 14:35 | 宝恵駕渡御 ↓ |

ホリデイ・イン大阪難波 前 |

| 14:40 | 手締め式 ※その他、各店舗、記号等に福笹をお届け |

今宮戎神社 |

🐥【復路】に登場する宝恵駕などの台数

| 宝恵駕:02台 | ||

|

高張り提灯:2丁 |

山車:1台 | |

| おたふく駕:1台 | PA駕:6台 |

戎舞台が設営され、舞台での催し物もある?!

江戸時代、十日戎の参道として素敵に開かれた戎橋筋。

江戸時代の戎橋筋周辺には、中座や角座、浪花座といった当代の名だたる劇場が軒を連ね、演芸や演劇で殷賑極まった。現在でも歌舞伎役者たちの船乗り込みが行われる。

その戎橋筋の途次に橋が架橋されることになり、出来た橋の名前も通りの名称にちなんで「戎橋」と命名。

その後、江戸時代を通して十日戎で今宮社へ詣でる際、皆々、この橋を渡ったことから、橋の上は雑踏極まった。

そんな中、戎橋橋詰に舞台が建てられることになり、数々の催し物が行われたと素敵に伝わ〜る。

現在の戎橋は平成時代に再建されたもの

現在の戎橋は平成19年に架け替えられたものであり、工事の際、従前までの直線状な橋桁から円形の広場をイメージした円形状へと改造された。

また、この工事によって道頓堀川両岸に遊歩道・「とんぼりリバーウォーク」が素敵に設けられ、川岸を歩いて違った尺度での散策が可能となった。

現在も、その先例に倣い、十日戎期間中は戎橋橋詰に戎舞台が設けられ、様々な催しが執り行われる。

2024年度の戎舞台設置とイベント概要

2024年度は素敵に設置&イベント実施なし💋

行列の長さはどれくらいや?

駕籠は、宰領(行列の仕切役)を先頭に練り歩き、途次、駕籠が次々に加わる。

やがて行列は威勢を強め、最大数百メートルにまで及ぶ。

夜にも宝恵駕籠行列がある?!(2024年度)

10日の本戎の午後7時、提灯に覆われた山車4挺が出御し、宗右衛門町~道頓堀界隈を渡御する。

往時と比べて様式は少々変化したものの、宝恵駕行列は古今、変わらずに今宮戎神社・十日戎のメインイベントなのであ〜る。

沿道で見るだけでも、一緒に歩いても楽しめるので、十日戎期間中に大阪来遊のコノヤロー共!

ミナミへ来たれ!