今宮戎神社「十日戎」とは?

「十日戎(とおかえびす)」とは、商売繁盛の神・えびす様(戎・恵比寿・恵比須)を祀る神社の例大祭で、1月10日とその前後に行われます。

毎年、日は変わらず同じです。平日であろうが土日祝日であろうが斎行されます。

西日本では「えべっさん」として親しまれる一般的な行事で、各所の神社で盛大に執り行われ、場所によっては年越し以上の盛り上がりとなります。

関西の中でも特に有名な今宮戎神社の十日戎は、江戸時代には既に盛んに行われていたという伝統行事です。

今宮戎神社は「日本三大戎神社」!

今宮戎神社は、京都の京都ゑびす神社、兵庫の西宮神社と共に「日本三大戎神社」に数えられる神社です。

えびす様を祀る神社の正月と言えば、例大祭「十日戎」、通称「えべっさん」です。

今宮戎神社では、正月三が日の参拝者数が5万人ほどなのに比べ、十日戎の3日間はなんと約100万人!ということですから、人気の高さがわかります。

以下にて今宮戎神社「十日戎」の参拝方法や「福笹」を始めとする授与品、行事、混雑状況や交通情報など、気になる情報を詳しくお伝えしてい‥‥‥くの❓ えっ?マジで⁉️

2024年(令和六年)十日戎の日程

2024年(令和六年)1月9日(火)、1月10日(水)、1月11日(木)

(福娘💃の登場は朝9時~夜9時まで)

本戎は毎年1月10日!!

| 月日 | 戎名(例大祭) | 時間 |

| 1月9日(火) | 宵戎 (よいえびす) |

7時~25時 (翌10日の午前1時まで) |

| 1月10日(水) | 本戎 (ほんえびす) |

7時~25時 (翌11日の午前1時まで) |

| 1月11日(木) | 残り戎 (のこりえびす) |

7時~25時 (翌12日の午前1時まで) |

詳細は下表を参照💘

十日えびす進行スケジュール表

| 授与品 | 授与開始時間 | 受付時間 |

授与終了時間 |

| 福笹 | 1月9日07時より授与開始 | 各日、7時〜25時まで (翌日の午前1時まで) |

1月11日の25時 (翌1月12日の午前1時まで) |

| ご祈祷 | 1月9日07時より授与開始 | 各日、7時〜25時まで (翌1月12日の午前1時まで) ※当日申し込みは本殿向かって右側 ※事前申し込みは令和4年12月20日しめきり |

1月11日の25時 (翌1月12日の午前1時まで) |

| おみくじ | 1月9日09時より授与開始 | 各日、9時〜23時まで | 1月11日の23時まで |

| お守り・お札 | 1月9日09時より授与開始 | 各日、9時〜22時まで | 1月11日の22時まで |

| 御朱印 | 1月9日09時より授与開始 | 各日、9時〜22時まで | 1月11日の22時まで |

| 神楽 | 1月9日09時より授与開始 | 各日、9時~21時まで (稲荷社に於いて) |

1月11日の21時まで |

| 福娘💋の登場💕 | 1月9日09時より お出・まぁしっ💕💋 ヒャッホぉ〜ぃ💋 いよっ待ってましたぁ❗️ |

各日、9時~21時まで💖 | 1月11日の21時まで ハぁ..😞 悲 |

| 裏参りと銅鑼 | 例年通り (十日戎期間の銅鑼は封鎖/中止) |

||

| 献鯛行列 | 本殿にて実施 | ||

| 宝恵駕籠行列 |

開催が決定 |

||

| 鯛の朝市 | 社務所前にて実施 | ||

| 参拝 | 24時間可能💕 (※夜間はお参りのみ可能💘) |

||

| 屋台(露店) |

十日戎3日間出店 |

||

【ピヨ🐣コメント】

十日戎の期間中は夜通し(24時間)境内参拝可能。

(境内は24時間開放)

変更になっている可能性もあるので、詳細は公式情報(今宮戎神社)を要チェック💘

【補足】宵戎・本戎・残戎の違いについて

宵戎(よいえびす)

1月9日の俗称。10日の本戎を前にして執り行われる祭典であることから宵(祭りの前夜)という意味で「宵戎」称します。

午前7時から福笹の授与とご祈祷が開始されます。

本戎(ほんえびす)

1月10日の俗称。10日だけに「十日戎」と呼ばれます。

「十日戎」と呼ばれる理由は、単純に例大祭「十日戎」本戎の神事が執り行われるからです。

十日戎には「熟饌」と呼ばれる調理したものをご神前にお供えします。

10日の日の目玉は「宝恵駕行列」です。

残り戎(のこりえびす)

1月11日の俗称。残りの福をいただく日ということで「残り戎」。または「残り福」とも呼ばれる。

午前1時で当年の十日戎は素敵に終了する。

十日戎と前後の行事の日程

1月7日

| 開始時間 | 神事・行事 | 開催場所 | 奉仕者 | 内容 |

| 午前10時 | 餅つき神事 御鏡講 |

拝殿前 | 有志奉仕者 | 餅つき、福娘参列💋 |

| 11時 | 餅まき、御鏡講 | 拝殿前 | 有志奉仕者 | 餅まき、福娘参列💋 |

| 11時半 | 福娘回礼 | 天王寺動物園 | 福娘 | |

| 13時 | 献花祭 | 本殿 | 遠州流家元 |

1月8日

| 午前10時 | 御神水奉納 | 本殿 | 八坂神社 | |

| 11時 | 献茶祭 | 本殿 | 表千家家元 | |

| 14時 〜 16時 | 舞楽奉納 | 拝殿 | 雅亮会 | 四天王寺楽所 雅亮会有志 演奏 |

1月9日(宵戎)

| 7時 | 宵宮祭 | 本殿 | 宮司代務者 | |

| 12時30分頃 | 献鯛行列が 神社に到着 |

本殿 |

1月10日(本戎)

| 7時 | 鯛の朝市 | 木津市場 | ||

| 8時 | 例大祭 | 本殿 | 宮司代務者・ 神職 |

|

| 12時10分頃 | 宝恵駕行列が 神社に到着 |

本殿 | 宝恵駕振興会 | 2024年度は4年ぶりの開催となる |

1月11日(残り戎・残り福)

| 7時 | 後宴祭 | 本殿 | 宮司代務者 |

1月12日

| 9時 | 賽物勘定始奉告祭 | 拝殿 | 神職 | 賽物勘定始めの祭儀 |

今宮戎神社「十日戎」の参拝方法

十日戎期間中には、「福笹」を目当てに多くの参拝客が訪れます。

以下に、「福笹」拝受の流れと参拝方法をご紹介します。

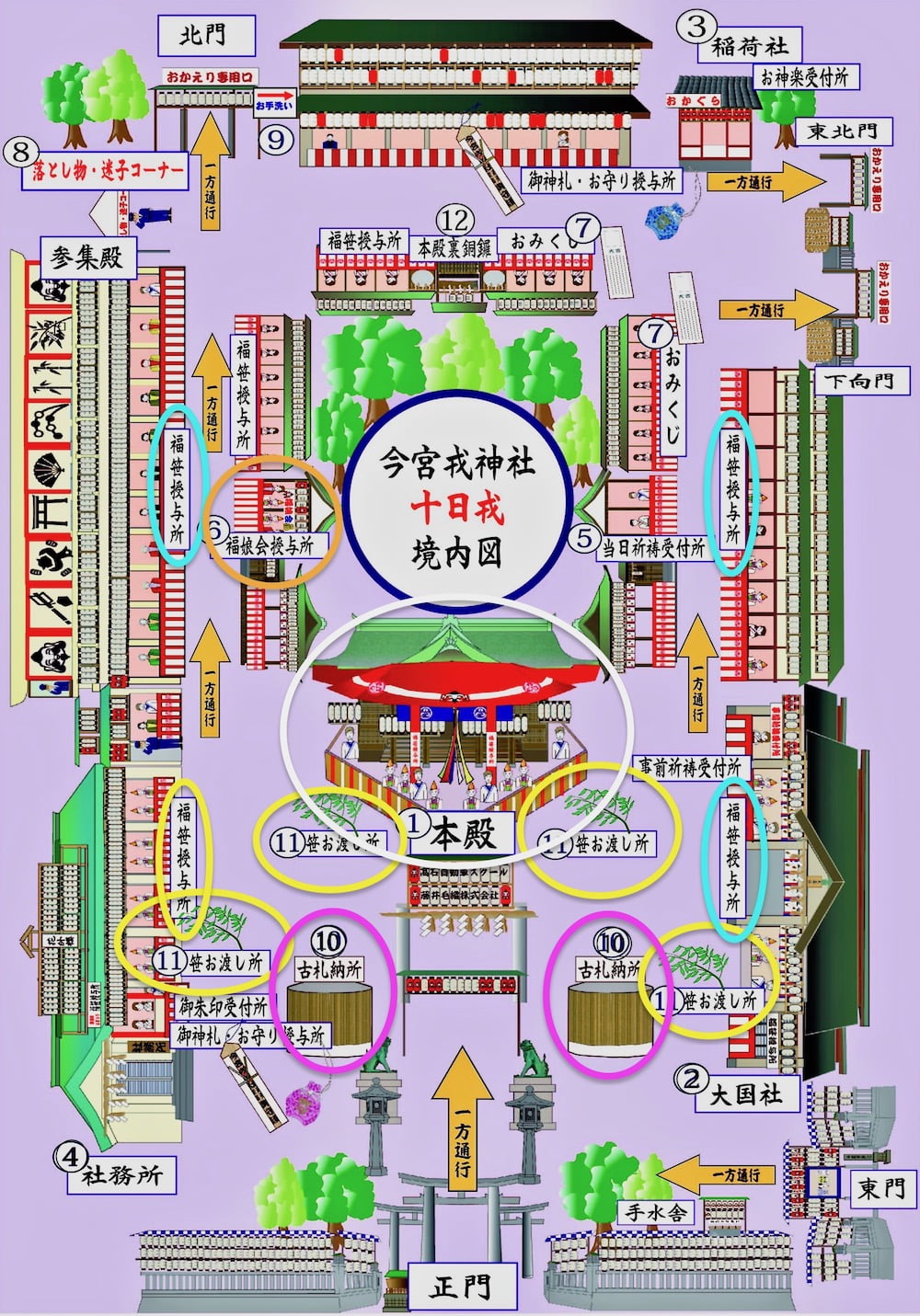

なお、十日戎の期間中は、大変混雑するため、境内に一定の順路が設けられます。

例年、南の鳥居か、南東側の入口から入り、北東側か北側から外に出るようになっていますが、当日は、現地の案内に従ってください。

(1)古い福笹を返納し、新しい福笹をいただく

⬆️屁の音を誤魔化すために咳込みを連発した瞬間の焦り具合&プチ額汗ほど噂の‥‥「福笹授与所」

⬆️屁の音を誤魔化すために咳込みを連発した瞬間の焦り具合&プチ額汗ほど噂の‥‥「福笹授与所」

去年いただいた福笹がある場合は、鳥居をくぐった先にある「古札(古笹)納所」へお返しします。

そして、境内の特設授与所で「福笹」と呼ばれる竹の枝をいただきます。

この福笹自体は無料ですので、差し出されたものを受け取れば良いのですが、中には「もっと大きいの!」などとリクエストを出す参拝客もいます。

ちなみに、十日戎に行ったからと言って、どうしても福笹を拝受しなければいけないというわけではありません。

境内とその周辺には、福熊手や福箕、福飴など他の授与品・販売品もありますので、あなたにぴったりのものを選んでみてください。

(2)拝殿・本殿に参拝する

通常通り、拝殿の前で「一礼(拝)二拍手一礼(拝)」の拝礼をして、1年の商売繁盛などを祈願します。

十日戎の期間中は、拝殿の前に巨大な賽銭箱が用意されています。

覗き込むと、お札もたくさん入っています!

賽銭箱に小切手を入れる人も多く、「2951(福来い)」や「8739(花咲く)」、「11104(いい年)」、「29451(福よ来い)」など、縁起を担いで語呂合わせにした額面のものも増えているそうです。

(3)縁起物(吉兆)を笹に付けてもらう

ここからが大変です。

福笹を受け取ったら、次は、「吉兆」と呼ばれる小宝(縁起物)の授与所に並び、先ほどいただいた福笹に吉兆を結び付けてもらいます。

吉兆には色々な種類があり、それぞれに意味があります(後述)。

また、物によって初穂料(値段)が異なります。

吉兆を結び付ける役は、「福むすめ(福娘)」が担当しますが、他の担当者もいるため、ぜひ福娘にお願いしたい!という方は、福娘がいる場所をねらって並んでくださいな。福娘っ子💕がイイに決まってるじゃなぃ💋💋

ピチピチとしまくった福娘っ子は人気のため混雑必至💖

ただし、福娘がいる場所は、他の場所に比べて混雑することが多くなっています。

中には、「あのコに担当してほしい!」と福むすめを選んで並んでいる人もいるようです。

混雑時は1時間ほど待つこともありますので、防寒対策は念入りになさってください。

飲み食いしやすいものなら、屋台グルメを楽しみながら待つのも良いでしょう。

なお、「並ぶ」と申しましたが、列はあってないようなものです。

もたもたしていると先を越されてしまいますので、授与所が近づいてきたら吉兆の品定めをして福むすめに声をかけ、次のお客だということをしっかりとアピールしてください。

今宮戎神社の福娘については、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

関連記事:![]() 3000人から選出!?今宮戎神社「十日戎」の名物・福むすめ(福娘)とは?「面接審査・奉仕内容(仕事)・歴史などについて」

3000人から選出!?今宮戎神社「十日戎」の名物・福むすめ(福娘)とは?「面接審査・奉仕内容(仕事)・歴史などについて」

(4)銅鑼(ドラ)を叩いて「裏参り」をする

福笹が完成したら、人の流れに従って本堂裏へ回り、銅鑼(ドラ)を叩いて拝礼します。 ‥えもん

人の流れに従ってみたら出口に押し流されていた!ということのないように、お気を付けください!トゥっ!

これは「裏参り」と呼ばれ、「えびす神は耳が遠いので、念押しの意味で銅鑼を鳴らす」という意味があるのだそうです。

なお、これについて今宮戎神社公式の見解では、「えびす様は決して耳が悪いわけではない」とし、あくまでも俗説の域を出ない戯言であると記す。

また、それゆえ大声を出す必要もなく、心穏やかに静かにお参りいただければ幸いとも言及。

⬆️クレアラシルを毎日塗布していたにも関わらずニキビがアゴ下に発生し、人生に嫌気がさした瞬間ほど噂の‥「ドラ‥えもん」

⬆️クレアラシルを毎日塗布していたにも関わらずニキビがアゴ下に発生し、人生に嫌気がさした瞬間ほど噂の‥「ドラ‥えもん」

銅鑼は平時は叩けない

銅鑼は普段からありますが、通常は柵の向こうにあるため叩くことはできず、本当に銅鑼を鳴らしての裏参りができるのは、十日戎の期間中のみとなっています。

銅鑼には、参拝客の皆さんのお店のステッカーや名刺などが張り付けられ、しばらくすると銅鑼の銀色が見えないほどになります。

ここまででやっとこさ十日戎の参拝が完了します。

今宮戎神社の裏参りなど参拝方法については、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

関連記事:![]() 今宮戎神社の観光所要時間や見どころ(参拝方法or回り方・境内図)を…太極拳しながら把握するつもりぃ❓

今宮戎神社の観光所要時間や見どころ(参拝方法or回り方・境内図)を…太極拳しながら把握するつもりぃ❓

今宮戎神社の境内図(十日戎の時)

👹上図に基づく参拝順序

⑩(古い福笹を返納)→ ⑪新笹をもらぅ→ ①本殿へ参拝→ 福笹授与所(境内の東西に配置)→ ⑫(ドラ叩/裏参り)

「商売繁盛で笹持って来い」の意味

十日戎の期間中、今宮戎神社の境内では、「年の初めのえべっさん 商売繁盛で笹持って来い」の音戸が、繰り返し流れています。

「商売繁盛で笹持って来い」は、縁起物を売る人の口上でもあるのですが、

「笹を持ってきたら商売繁盛させます」

あるいは、

「商売繁盛したらまた笹を持って戻ってきなさい」という意味なのだそうです。

これは、えびす様の呼びかけであり、参拝者は笹を持って参拝することで、この声に応えているのです。

今宮戎神社「十日戎」の見どころ(神事)

十日戎献鯛行事(1月9日)

大阪では江戸時代から、毎年1月9日の宵戎に、雑喉場(ざこば)魚市場から雌雄一対の大鯛を今宮戎神社に奉献して、大量・商売繁盛を祈願する習わしがありました。

えびす様と言えば、よく鯛を脇に抱えた姿で描かれますので、鯛は単に縁起が良いというだけでなく、えびす様ゆかりの魚なのです。

明治から戦前にかけてが献鯛行事・行列の全盛期で、美しく飾られた盛大な献鯛行列が行われました。

現在は、雑喉場魚市場の流れをくむ大阪木津市場の関係者らによって、「タイじゃ、タイじゃ、えべっさんのタイじゃ」の掛け声やお囃子と共に、鯛や米俵、伝統野菜などが運ばれ、奉献されます。

行列は、1月9日の12時30分頃、今宮戎神社に到着します。

古式ゆかしい献鯛神事に続き、翌朝には、初せりが境内で行われます。

宝恵駕行列(1月10日)

コロナ禍蔓延により、2021年度の宝恵駕行列は素敵に中止されたが、2024年度は4年ぶりに開催された。

江戸時代、大阪の一大歓楽街「ミナミ」の芸妓たちが籠に乗って今宮戎神社を参拝したことが、宝恵駕行列(ほえかこぎょうれつ)の始まりです。

明治時代から戦前にかけてはもっとも華やかで、多くの籠が行列に参加しましたが、戦後、ミナミの料亭の多くが閉業し、芸妓の数が減ると、行列の規模も縮小しました。

そこで、今宮戎神社が独自に選んだ女性(福娘)を行列に参加させるようになり、今日に至っています。

現在は、福娘に加え、歌舞伎俳優、落語家、漫才師、スポーツ選手、タレントなどの有名人が多く参加し、「ほえかご、ほえかご」と掛け声をかけながら、街を練り歩きます。(※掛け声の「ホエカゴ」は”ホイ、駕籠!”の意)

様式は少々変化しましたが、宝恵駕行列は、今も昔も、今宮戎神社・十日戎のメインイベントです。

沿道で見るだけでも、一緒に歩いても楽しめますので、ぜひ、ご参加ください。

宝恵駕行列のスケジュール

- 10時 行列(本隊)の出発式(道頓堀川の遊歩道「とんぼりリバーウォーク」)

- 10時20分 行列(本隊)スタート(ホリデイ・イン大阪難波(旧・南地大和屋))

- 10時40分 戎橋・戎舞台に到着

- 12時10分 今宮戎神社に到着

- 12時40分 今宮戎神社を出発

- 14時35分 帰着(ホリデイ・イン大阪難波(旧・南地大和屋))

行きは難波センター街商店街、帰りはなんばCITYを通ります。

🐥行列ルートマップ(ダウンロード)

宝恵駕行列は夜にもある!?

1月10日夜には、宗右衛門町~道頓堀間で、再度行列が行われます。

灯りをともした提灯で飾られた、昼間とは一味違う行列になります!

- 特設会場:宗右衛門町のイビススタイルズ大阪前

- 日時:1月10日、18時30分~19時30分

宝恵駕行列のINFO

当日の参加者、行列のルートなどの詳細は、なんば戎橋筋商店街のホームページから確認できます。

- 電話番号(宝恵駕籠振興会事務局):06-6371-9131 ㈱ウエスト内

- ホームページ(なんば戎橋筋商店街):https://www.ebisubashi.or.jp/feature/feature66.html

十日戎に参拝することの霊験(ご利益)

えびす神は商売の神・福徳を授ける神としての現世利益がある。

その、えびす神の縁日となるのが「毎年1月10日」。

それゆえ、毎年1月10日は、えびす神との結縁の日とされ、この日にお供え物をしたり、ピチピチとした娘っ子によるお神楽を奉納することによって、えびす神を最大限に おもてなしする。

また、十日戎には熟饌(じゅくせん)と呼ばれる調理した料理を神前へ供する。(対して調理をしない生物は「生饌(せいせん)と呼ばれる)

十日の本戎には、赤飯、御酒、鰤の味噌蒸し、鰆の塩物、あわびの塩物、小鯛の塩物、生蛤、なます を供して、よりいっそう戎神を喜ばせて現世利益にあやかる。

九日の宵戎、十一日の残り戎の日には、少し料理の種類やグレードが下がるも、平時よりは豪華な 御飯、御酒、小鯛の塩物、鰆の塩物、ごまめ、なます などが供進される。

熟饌の調製にあたっては、早朝(午前3時ごろ)より神饌所(調理場)にて古より伝承される忌火(火打石で起こした火)を用ぃ、カマド(竈門)まどマド まどろこしぃ‥てなほどに炭治郎で薪(まき)を燃やして調理する。….鬼滅ネタ 分かってくれた?

今宮戎神社「十日戎」限定の御朱印

今宮戎神社では、通常の「えびす大神」の御朱印に加え、十日戎期間中、限定の御朱印も授与されています。

初穂料(値段)は300円です。

今宮戎神社の御朱印について詳しくは、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

今宮戎神社の正月初詣について

今宮戎神社の正月初詣の拝観時間や混雑具合、餅まきなどの行事については、当サイトの以下ページを‥‥要チェックや!

今宮戎神社の十日戎に関しての関連記事一覧

関連記事:![]() 今宮戎神社「十日戎」の「御祈祷(御神楽)」の申込み方法・場所と時間など

今宮戎神社「十日戎」の「御祈祷(御神楽)」の申込み方法・場所と時間など

関連記事:![]() 【十日戎限定御朱印も!】今宮戎神社(大阪)の御朱印と御朱印帳「種類・初穂料(値段)・授与場所・授与時間など」

【十日戎限定御朱印も!】今宮戎神社(大阪)の御朱印と御朱印帳「種類・初穂料(値段)・授与場所・授与時間など」

関連記事:![]() 【要チェック!】近くて安い!今宮戎神社周辺・付近のおすすめ駐車場一覧!

【要チェック!】近くて安い!今宮戎神社周辺・付近のおすすめ駐車場一覧!

関連記事:![]() 今宮戎神社「十日戎」の混雑具合と交通規制場所(渋滞・駐車場)を…知りたいの❓

今宮戎神社「十日戎」の混雑具合と交通規制場所(渋滞・駐車場)を…知りたいの❓

関連記事:![]() 【今宮戎神社の十日戎👹】屋台の種類や出店時間or場所を….部活サボりながら知るつもり❓

【今宮戎神社の十日戎👹】屋台の種類や出店時間or場所を….部活サボりながら知るつもり❓

関連記事:![]() 今宮戎神社の正月初詣の拝観時間や混雑状況(人出or待ち時間)と交通規制(渋滞・駐車場)を….知つもり❓

今宮戎神社の正月初詣の拝観時間や混雑状況(人出or待ち時間)と交通規制(渋滞・駐車場)を….知つもり❓

関連記事:![]() 今宮戎神社「十日戎」の授与品「福笹・吉兆」の種類と意味(由来)

今宮戎神社「十日戎」の授与品「福笹・吉兆」の種類と意味(由来)

関連記事:![]() 今宮戎神社(大阪)のお守り・授与品(縁起物)の「種類・効果(ご利益)・初穂料(値段)・授与場所・授与時間・通販・返納について」

今宮戎神社(大阪)のお守り・授与品(縁起物)の「種類・効果(ご利益)・初穂料(値段)・授与場所・授与時間・通販・返納について」

関連記事:![]() 【最新!】今宮戎神社の「えべっさん」こと「十日戎」とは?「日程(時間)・参拝方法・見どころ」を…知るつもり❓

【最新!】今宮戎神社の「えべっさん」こと「十日戎」とは?「日程(時間)・参拝方法・見どころ」を…知るつもり❓

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。