今宮戎神社の境内図(地図)

今宮戎神社の境内入口の場所

境内の出入口は南の鳥居を始め、東側と北側にもあります。

正面入口

東北門(稲荷社脇)

東側

北側 …景子

ええっ!?今宮戎神社の鳥居はもう一つあった!?

実は、今宮戎神社の鳥居は、境内南側の建物と建物の間に、もう1つあり、これが東側の鳥居が据えられた門口となる。

ここから北に向かって、玉垣が設けられた参道になっているので、厳密には、今宮戎神社は、こちらの南側の鳥居から始まっていると言えそうです。

今宮戎神社の回り方・参拝方法「裏参りとは?」

今宮戎神社には、こうしなければいけないという参拝方法の決まりは無いそうです。

正面口は南側の鳥居なので、できればそちらから入り、正面の拝殿・本殿へ向かう前に、右手の手水舎(手水鉢)で、手や口を清めます。

あとは、一般的な神社と同じように、拝殿間にて「一拝(礼)二拍手一拝」で参拝します。

摂社・大国社、末社・稲荷社にも、ぜひ、お参りください。

今宮戎神社の「裏参り」とは?

決まった参拝方法は無いと申しましたが、今宮戎神社には、「裏参り」と呼ばれる風習があります。

拝殿・本殿の正面で拝礼した後に、後ろ側に回り、もう一度、「念押し」のお参りをするのです。

本殿の真後ろには、小さな屋根と賽銭箱、そしてその左右に銅鑼(ドラ)があります。

⬆️鼻穴からファンタGを吸い込んでゴクった瞬間の鼻穴の激痛ほど噂の‥‥「銅鑼(ドラ)…えもん」

⬆️鼻穴からファンタGを吸い込んでゴクった瞬間の鼻穴の激痛ほど噂の‥‥「銅鑼(ドラ)…えもん」

古来、事代主命(えびす神)は耳が遠いとと言われ、ドラを叩いて参拝に来たことを知らせないといけないとされていたのです。

⬆️原住民に連れ去られ手足を縛られ火あぶりにされた時の もぅホンマにド頭真っ白状態ほど噂の‥‥「銅鑼(ドラ)のUP画像」 発想がスゴぃ

⬆️原住民に連れ去られ手足を縛られ火あぶりにされた時の もぅホンマにド頭真っ白状態ほど噂の‥‥「銅鑼(ドラ)のUP画像」 発想がスゴぃ

表側からですと、拝殿を通してお参りすることになりますが、裏側からなら、本殿により近く、御祭神にこちらの存在をアピールしやすいかもしれません。

毎年1月3日の「お千度(お千度参り)」では、多くの参加者により、この裏参りが行われます。

あなたも、今宮戎神社を訪れたら、ぜひ、本殿の裏側まで行って、「裏参り」をなさってみてください。

ドラを叩けるのはいつ?

「裏参り」はいつでもできますが、ドラは、通常は柵の内側にあり、叩くことはできません。

一般の参拝者がドラを叩けるのは、1月9日から11日にかけての「十日戎」の3日間のみとなっています。

諸説ある!「裏参り」の起源(意味)

「えびす神は耳が遠いため、「念押し」のお参りをするのが裏参り」とご説明しましたが、実は、裏参りの起源(意味)には諸説あります。

例えば、以下のようなものです。

①海が近く表から参拝できない時があったため

今宮戎神社は、現在は南向きですが、かつては西向きに建っていました。

そしてのそのすぐ前には、海が迫ってきていました。

満潮の時には境内まで水が届き、表から参拝できなくなることがあったため、海の水が届かない北側にも賽銭箱を設けました。

②商業地との位置関係

今宮戎神社の北側には、難波や心斎橋など、大阪の中でも特に商業が盛んな街があります。

普段は南を向いている今宮戎神社の御祭神ですが、「十日戎の祭りの時くらいはこちらを向いてほしい!」という商人たちの思いから、北側に詣でる裏参りが始まりました。

今宮戎神社の拝観所要時間

今宮戎神社の境内は、鳥居をくぐれば全体が見渡せるくらいの広さで、見て回れるものも多くないので、お参りしながらぐるっと歩くだけなら、5~10分で足ります。

神事がある場合や、集団で参拝する人がいる場合などを除き、通常は混雑しません。

境内は早朝5時から22時まで開いていますが、社殿が開扉する時間と授与所・社務所の営業時間は異なりますので、ご注意ください。

今宮戎神社の境内の見どころ

今宮戎神社は600年(推古天皇8年)、四天王寺建立の際に、聖徳太子が、西方の守護を目的に創建したと伝えられています。

社殿は豊臣秀頼が建て替えたと言われていますが、その後、第二次世界大戦中、1945年(昭和20年)の空襲で焼失し、現在の境内にある建物は、すべて、戦後に造営されたものとなっています。

正面入口の鳥居(三ツ鳥居)

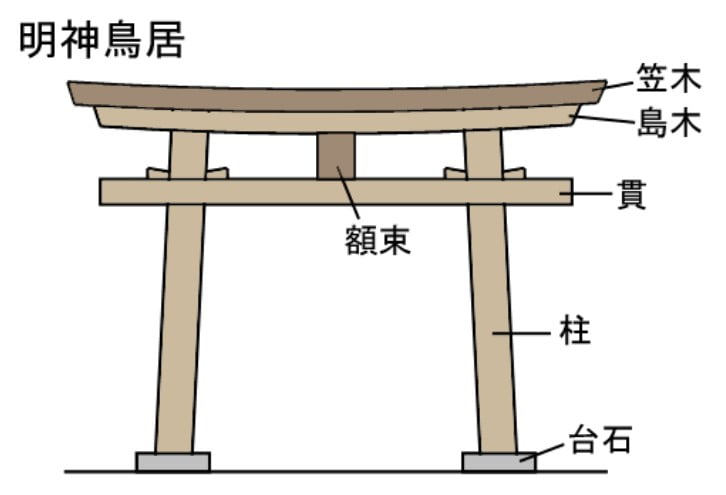

今宮戎神社の鳥居は一見、一般的な明神鳥居のようですが、よく見ると左右に小さな鳥居が付いています。

このような形の鳥居は「三ツ鳥居」、「三輪鳥居(みわとりい)」などと呼ばれ、国内でも例が少なぅぃ珍しい鳥居です。

⬆️サンリオのキャラ大でクロミさんが3位になった時の喜びほど噂の‥「三輪鳥居」..今年も宜しく💋(シナモン強し)

三ツ鳥居を持つ神社の中には独特のくぐり方があるという神社も存在しますが、今宮戎神社の場合は、どこから境内に入ってもかまわないということです。

玉垣にも注目!

境内を取り囲む玉垣には、超有名な大企業や人物の名前が刻まれています。

これは、戦後、今宮戎神社の再建に協力した会社や実業家の名前です。

境内全体を焼失した今宮戎神社が、戦後10年ほどで再建された背景には、地元有志の支えがあったのです。

注連石の陰刻にも注〜目!

鳥居をくぐると正面に拝殿が見え、手前には注連石(しめいし)などと呼ばれる、注連縄がかけられた石柱があります。

こちらの石柱には、「藤井毛織株式会社」という社名と、寄進した年月日が刻まれています。

明神鳥居とは:

一番上の「笠木(かさぎ)」が反り上がった形をしており、その下に「島木(しまぎ)」があること、「貫」が柱を貫通していることなどが、明神鳥居の特徴です。

また、社名などの扁額が掲げられる「額束(がくづか・がくつか)」があるのも、特徴の1つです。

拝殿

再建年

- 1956年(昭和31年)11月

建築様式・屋根の造り

- 入母屋造

- 唐破風付き向拝

参拝者が拝礼をするのは、拝殿の前です。

屋根は、上部が前後2方向、下部が前後左右の4方向に勾配を持つ「入母屋屋根」です。

手前に、三角の千鳥破風が付き、そこから伸びるように、半円形の唐破風付きの向拝(こうはい・ごはい)が設けられています。

周囲は格子を取り付けた蔀(しとみ)と呼ばれる戸で囲まれており、内部天上は、木を格子状に組んだ格天井となっています。

本殿

斜め後方より

横から

横からUP!

再建年

- 1956年(昭和31年)11月

建築様式・屋根の造り

- 流造

主祭神

- 天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)

- 事代主命(ことしろぬしのみこと)

配神

- 素盞嗚尊(すさのおのみこと)

- 月読尊(つきよみのみこと)

- 稚日女尊(わかひるめのみこと)

例祭日

- 1月10日(1月9日~1月11日)

今宮戎神社の御祭神としては、えびす神として知られる事代主命を始め、それぞれに大変有名な、合計5柱の神が祀られています。

拝殿の後ろに「幣殿」と呼ばれる小さな建物が接続し、その後ろに本殿が繋がっています。

柵で囲われているため、全体を見ることは出きませんが、側面から見上げると、前方の屋根が長く伸びた「流造(ながれづくり)」だということがわかります。

前述の通り、裏側には「裏参り」用の参拝場所もあります。

ちなみに、「えびす」を表す漢字には「恵比須」「恵比寿」「戎」などがありますが、当て字ですので、内容に違いはありません。

今宮戎神社では「戎さま」と表記することもあるようですが、関西では「恵比須」、関東では「恵比寿」と書くことが多いようです。

ちょっと注目!「千木の形」

今宮戎神社の本殿の屋根の「千木」は、端が地面と垂直にカットされた「外削ぎ(そとそぎ)」と呼ばれる形になっています。

これは、主祭神が男神であることを表しています。(※例外もあります)

⬆️天一のコッテリ味の変わらぬ美味さほど噂の‥‥「ガンダムのVアンテナ」(画像はバンコレより)

⬆️天一のコッテリ味の変わらぬ美味さほど噂の‥‥「ガンダムのVアンテナ」(画像はバンコレより)

摂社・大国社

再建年

- 1966年(昭和41年)

御祭神

- 大国主命(おおくにぬしのみこと)、五男三女八柱神

摂社とは、本社の主祭神と縁故のある神や、その土地の地主神を祀るお社のことです。

大国主命は、事代主命(えびす神)の御父神というわけで、境内に大国社が鎮座しているのです。

国造りの神、縁結びの神として知られ、島根県の出雲大社の主祭神である大国主命は、大黒天と同一視されて「だいこくさま」と呼ばれ、えびす神と同じように、商売繁盛や五穀豊穣の神としても信仰されています。

⬆️僕が君のために虹を捕まえてやる!‥‥と言って本当に虹が捕まえれた時のア然具合ほど噂の‥‥「横からの大国社の姿」

⬆️僕が君のために虹を捕まえてやる!‥‥と言って本当に虹が捕まえれた時のア然具合ほど噂の‥‥「横からの大国社の姿」

五男三女八柱神とは:

五男三女八柱神(五男三女神)とは、天照大神(あまてらすおおみかみ・天照皇大神)と、素戔嗚尊(すさのおのみこと)との誓約の際に生まれた神々です。

『古事記』によると、まず、天照大神が、素戔嗚尊の十拳剣(とつかのつるぎ)を噛み砕きました。この時、吹き出した息(霧)から生まれたのが、「宗像三女神」と呼ばれる、三柱の女神です。

次に、素戔嗚尊が、天照大神の「八尺の勾玉の五百箇のみすまるの珠」を噛み砕きます。そして吹き出した息(霧)から生まれたのが、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の父神、天忍穗耳尊(あめのおしほみみのみこと)を含む、五男神です。

つまり、今宮戎神社の本殿に祀られる天照大神(天照皇大神)の御子神が、摂社・大国社に祀られていることになります。

※五男神・三女神については、どちらか、あるいは両方を素戔嗚尊の御子神とする説もあります。

末社・稲荷社

再建年

- 1966年(昭和41年)

御祭神

- 宇賀御魂神(うかのみたまのかみ)

末社とは、本社に付属するお社のことで、他の大きな神社の有力な神を勧請(かんじょう)して祀ることが多くなっています。

稲荷社、稲荷神社などと呼ばれる神社・お社は、名前がはっきりしているところだけでも3万2千社ほどあるとされています。

その総本社である京都の伏見稲荷大社は、朱塗りの鳥居で有名ですが、今宮戎神社の稲荷社も、小さいながら、他のどの建物よりも派手な朱と白のお社となっています。

御祭神は「お稲荷さん」として親しまれている宇賀御魂神で、元々は文字通り五穀・農業の神であり、加えて、産業興隆、商売繁盛の神としても信仰されています。

もうお分かりと思いますが、つまり、今宮戎神社の3つのお社はいずれも、商売繁盛に関するご利益があるということになります。

3つともお参りするなんて欲張りすぎ?などと遠慮することはありません。

しっかりお参りをして、商売繁盛のご利益を授かってください。

参集殿

どうやら原則、関係者以外立入禁止の施設になる模様。

‥‥‥ただ、境内でも一番、目立つので、‥ねぇ。

狛犬像

拝殿(本殿)正面向かい見て左側の狛犬

拝殿(本殿)正面向かい見て右側の狛犬

今宮戎神社の到る場所で散見される模様(マーク)は「神紋」とも呼ばれる社紋!

蔓柏紋は幾つか存在する柏紋の一種であり、ブナ目ブナ科に属する柏(カシワ)に生る葉をモチーフとして図案化した植物紋となる。

当社の神紋に柏の葉が用いられた理由の1つとして、平安以前の当社は海の幸を宮中へ供進していたことに紐づくとみられる。

当社は元来、四天王寺西側の海辺に当寺の鎮守社と建立され、海の幸には大変、恵まれたらしい。

それら豊富な海の幸を柏の葉に盛り付けて神や、宮中(天皇)に供進していた実態が想像につく。

柏の葉は古代より神の供物を盛るために用いられた

古代日本では柏の葉を神器として用い、皇(きみ)に供進する料理を盛るために用いられたと伝わる。

カシワの語源は「炊葉(かしきは/かしぐは)※食物を包んだり食物の下に敷いたことが語源」から来ているという説もあり、言葉が示すとおり往古時代、食物を煮焼きして盛り付けるために柏葉を用いた。

現在でも天皇陛下自身が執行する宮中祭祀においては柏の葉を用いて窪手(くぼて/葉椀)や、枚手(ひらで/葉手)といった神器を拵え(こしらえ)、御祖神(みおやかみ/皇室の祖先)に供する。

また、柏は落葉までに時間を要する生態があり、転じてこれを「代が途切れない」と解し、縁起かつぎの一環で家紋(神紋)に用いた例も散見される。

まさに当社に相応しい紋所であるといえるのではなかろぅか。オホっ

今宮戎神社の簡単な歴史

当地に創建された理由

今宮戎神社は皇紀1260年(西暦600年/推古天皇の御代)に創建された大阪屈指の古社となる。

創建された理由は聖徳太子が四天王寺建立に際し、西方の鎮守社として創建されたのが当社となる。

つまり、今宮戎神社とは四天王寺を護る鎮守社という位置付けになる。

創建された地はもっと海辺の地だった?

社伝によると、当社が四天王寺の鎮守社として建てられた場所は現在よりも、もっと海辺に近い場所だったとされる。

それゆえ幸いなことに海の幸に恵まれ、神饌には事欠かなかったが、平安中期になると朝役を任ぜられるに到り、宮中へ鮮魚を献進したと伝わる。

平安後期にエビス神が祀られる!

平安後期になると四天王寺の西門付近にて、浜の市(海の種々の産物と里の産物、野の産物とが物物交換される「市」)が度々、開かれるようになり、その浜の市の守り神として当社に戎神(えびす/=事代主命/ことしろぬしかみ)が奉祀されることになる。

戎神は左脇に鯛を挟み持ち、右手に釣竿を持った姿態をしており、元来、漁業の守護神、海の神として崇められ、伝承では同じ福徳の神で知られる大黒さん(大国主命)の子神だと伝わる。

それゆえ、戎が奉祀された当社は「市場の守り神」とみなされるようになった。

室町時代に大阪の隆栄に伴ぃ福徳・商売の神として広く信仰が寄せられる!

室町時代になるとさらに市場の規模が拡大し、やがて当社は福徳・商売繁昌の神を祀る社として広く知られるようになる。

江戸時代には大阪の商業を守る神として尊崇が寄せられる!

太閤秀吉がさらに発展させた大坂(大阪)の街は、やがて「天下の台所」となり、流通の一大拠点ともなった。

この様相は江戸(東京)に幕府が開かれた後も変わらず繁栄を続け、その繁栄とともに今宮戎神社の名前も全国に知られるようになる。

江戸時代中期になると十日戎が定着した!

町人文化が開花した江戸中期は元禄時代を迎えると、商人たちが中心となって十日戎の祭礼も毎年、執り行われるようになり、宝恵籠も奉献されるようになった。

この頃に現在にまで踏襲される十日戎のスタイルが定着し、現今に到ることになる。

昭和時代

太平洋戦争(第二次世界大戦)においては、当社宮域も空襲を受けて罹災し、社殿群は悉く焼亡したものの、多くの崇敬者たちからの寄進によって復興を遂げた。

その縁は途切れることなく今日まで在り続け、大阪を支えてきた商工業者、ならびに地元・氏子地域の方々の篤き信仰によって支えられ続け、地元地域に根ざした愛される社として今に到る。

令和時代を迎えて‥‥

現在の今宮戎神社は大阪市浪速区恵美須西一丁目に移座し、天照皇大神・事代主命・外三神を奉祀する。

毎年1月9・10・11日の各日に例大祭の戎祭を執行し、わずか3日間と短期間にもかかわらず約100万人もの参詣者が訪れ、今まで以上の盛況ぶりを魅せる。

福娘の紹介動画と今宮戎神社境内紹介VTR

福娘発表会の動画

今宮戎神社 社殿紹介のVTR(本殿・大国社・稲荷社)

今宮戎神社のINFO

- 住所:大阪府大阪市浪速区恵美須西1-6-10

- ホームページ:http://www.imamiya-ebisu.jp/